Vol.40

フォン・ブラウンの火星への夢

威容を誇る巨大ロケットが宇宙へと飛び立った。2023年11月、スペースX社の超大型宇宙船「スターシップ」の打ち上げ試験が行われたのである。33基ある巨大ロケットエンジンのすべてが正常に点火し、順調に加速していく。大気圏を脱出したのち、ブースターからスターシップの分離にも成功した。しかし、宇宙空間で予定軌道に到達する前にスターシップからの通信が途絶え、打ち上げから約10分後に飛行は自動停止した。

半年前の2023年4月に行われた最初の試験では、打ち上げから4分後に大気中でロケットは自動爆発した。エンジンから燃料が漏れ、スターシップとブースターとの分離もできなかった。打ち上げからおよそ3~4分間で、加速するロケットにかかる大気圧が最大になる点、通称マックスQに到達する。11月の打ち上げ試験では、このマックスQを超えて大気圏を脱出し、スターシップとブースターが分離できた点、大きな進展だといってよい。

印象的なのは、スペースX社が、半年に一度のペースでスターシップの試作と試験を繰り返していることにある。試作と試験を繰り返すことによって全工程を迅速化できるが、その一方で、何らかのトラブルが生じるリスクも当然ながら高まる。トラブルが生じれば、それは「失敗」と世界に報道される。しかし、当事者たちはそんな報道を、それほど悲観的に受け止めてはいないだろう。それは、トラブル自体がある程度試験に織り込み済みだからである。

スターシップには、100人ほどの人間が搭乗可能だという。4人程度が搭乗人数の上限だったこれまでのロケットを思えば、おそろしいばかりの規模である。さらに、その打ち上げそのものの費用も、従来の100分の1程度に抑えられる見込みだという。スターシップが規格外と形容される所以である。

スターシップが完成すれば宇宙開発に新時代が訪れると、誰しもが想像するであろう。スペースX社だけではない。多くの国の宇宙機関や民間企業が、月を、そして火星を目指している。そこに人間の居住地をつくろうとしている。

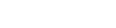

サターンV

火星に人間を送り込むことを、最初に現実的な課題として考えた人物は、ドイツとアメリカの工学者ヴェルナー・フォン・ブラウンである。フォン・ブラウンは第二次大戦下のドイツでロケット開発を行っていたが、その後、アメリカに亡命し、アポロ計画の中心人物となった。彼がドイツ時代に書いたロケット開発計画白書は、そのままアメリカの宇宙開発のロードマップの指針というべきものとなったという天才である。

彼がアポロ計画のために1960年代後半に開発したサターンVロケットは、当時はおろか、現在まで含めても、人類のもったロケットエンジンのなかで最高出力を誇る。サターンVロケットは、月にいくためだけのものとしてみれば明らかにオーバースペックであり、遥かなる火星を目指したものであることは、公然の秘密のようなものであった。

火星には、太古の昔に海や湖があり、生命も誕生していたかもしれないとされる。現在でも、薄いものの大気があり、中高緯度に行けば地下1メートルほど下に、かつて海だった水が凍土として大量に存在している。

どのくらいの規模の人が集まれば文化圏を形成しうるのかは議論があるだろうが、仮にそれを1000人規模以上だと規定すれば、火星には、そういった規模の人数を養うだけの水資源が十二分にある。惑星科学的にいって、人類が地球以外で文化圏を築けるとすれば、それは現段階では、火星をおいてほかには考えられない。

実際、アポロ当時は、1960年代後半に月に人類が到達し、1980年代には火星にその足跡を残す計画があった。おおげさではなく、2020年代の今日には、火星に都市ができて人類が居住していてもよかった。1960年代当時の工学者に、アポロ以降、人類は50年間、火星どころか、月へ行くこともやめてしまったといったならば、どれほど驚くであろうか。

これが実現しなかった、最大のボトルネックは費用にあった。巨額を要する宇宙開発は人々の理解を得ることができず、反対のデモさえも起きた。フォン・ブラウンは、NASAが火星に人類を送る気がないことに失望し、1972年にNASAを去って航空機の企業を起こした。

再利用という考え

なぜ宇宙にいくには、これほどお金がかかるのだろうか。逆にいえば、冒頭のスペースX社は、なぜスターシップの打ち上げ費用を、従来の100分の1に抑えることができるのか。

打ち上げに費用がかかる要因は、ロケットが使い切りであるという点にある。たとえば、東京から博多にいく新幹線が使い切りであったなら(僕は新幹線で大阪方面に向かいながらこの稿を書いている)、つまり新幹線が博多に到達した途端に再起不能になるのであれば、新幹線の運賃はすなわち新幹線そのものの車両の値段にほぼ等しくなるだろう。

新幹線の車両は16両編成で約40億円といわれる。1車両に100人、16車両で1500人ほどが乗ったとし、新幹線が使い切りだとすれば、1回の費用は1人当たり約250万円になる。実際の運賃は2.5万円なので、車両が使い切りだった場合、やはり100倍程度費用がかかる。

つまり、もしロケットを新幹線のように再利用することができれば、必要な費用は主に燃料と維持費となり、その分だけ劇的に安くなるのである。

いわれてみれば何でもないことのように聞こえるが、これを発想するということは並大抵ではない。同時に、これを実現する技術を獲得することは、これに輪をかけて並大抵ではない。

スペースX社は、常識外れといわれたこのロケットの再利用技術を着々と獲得してきた。スターシップの前に開発されたスペースX社の大型ロケット「ファルコン9」は、これまで数えきれないほど宇宙に行き(それもほとんどが成功している)、そのまま地上のロケット発射場に、あるいはドローン船上に軟着陸している。1基のファルコン9ロケットが現在まで10回ほど再利用されているという驚くべき成果は、実はあまり知られていない。

また、宇宙空間までは到達していないものの、超大型宇宙船スターシップは、2021年に地球大気の高高度まで打ちあがり、そこから地上に軟着陸することに成功している。スターシップ自体が16階建ての高層ビルに匹敵する建造物である。それが空高くから舞い降りて、自分でロケットを逆噴射しながら直立することを想像していただきたい。手塚漫画の世界のようである。

資源は誰のもの

再利用可能ロケットの開発で、火星への輸送が低コストでできたとしても、そこで人類が居住するためには、まだ多くの技術課題がある。極限環境での資源掘削や電力獲得、移動、インフラ、農業、微生物、人体の健康、惑星検疫に至るまで、多様な課題が想定できる。

アポロ時代、これらのすべての課題の克服を国が行おうとした。これは、太平洋の真ん中に巨大な人工島をつくり、そこに新しい国を1つつくることよりも数段難しく、また必要な費用も桁違いに大きいものとなる。当然のごとく、国の予算だけで計画を支えられなくなった。

アポロと、現在進行中のアルテミス計画の根本的な違いは、これらの課題を民間企業と共に克服しようとする点にある。アポロでは、国が先頭を切って走ってみたものの、後ろをみても民間はついてきていなかった。今は、走り出した国に対して、民間が並走し、さらには追い越せるような仕組みをつくろうとしている。

2023年現在、アメリカ、イギリス、カナダ、日本など20か国は、地球外天体での資源の掘削や所有、利用を認める協定「アルテミス合意」を結び、国際ルールをつくろうとしている。日本国内でも宇宙資源法が成立し、目的や方法を国に申請して国に認められれば、惑星上の資源は掘削した企業のものにすることができる。こういった所有権を認めることで、民間が宇宙開発を継続できるモチベーションにしようとしている。しかし、宇宙に地上の競争原理を持ち込むべきでないとする国も多くあり、宇宙での資源の所有権については世界的な合意には至っていない。

民間を宇宙に引き込む呼び水として、地上の市場経済ルールを宇宙に適応するという考えも一定の理解はできる。しかし、そのような地上の単なる延長としてでしか宇宙を考えないのであれば、それこそ宇宙に人類が行く意義などないのではなかろうか。

フォン・ブラウンの夢

僕は、このコラムで以前、人類が宇宙に行く意義として、現代社会におけるフロンティアの必要性を書いたことがある(参照:第37回コラム「月の水をもとめて」)。

フロンティアは、歴史的に、人類が今後どう生きるべきかといったことに対して壁を感じた時に、それを乗り越える概念を生み出す試験場であった。18世紀の封建的なヨーロッパでは普及しづらかった自由や人権といった概念も、アメリカ大陸というフロンティアがあればこそ、世界的な概念になりえた。火星というフロンティアがある意義は、僕ら人類が今後どう地球で生きていくかという新しい概念を創出できる場をもつということかもしれない。

同時に、宇宙に行くことそれ自体が、多くの人々との夢の共有であるべきだろう。そうでなければ、巨費を要する宇宙開発を人々が認めてくれるとは考えにくい。しかし、多くの人々と宇宙という夢を共有する仕組みをどうやって作り上げればよいのだろうか。

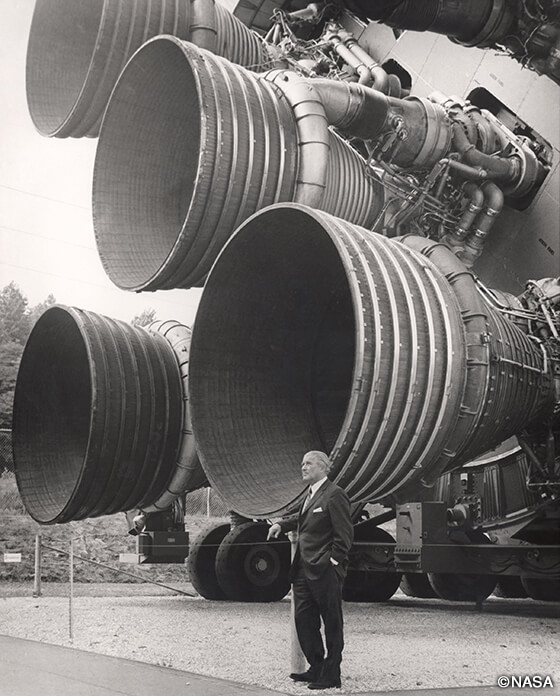

フォン・ブラウンは、彼の夢の共有の仕組みを大人たちとではなく、これからの未来を担う子供たちと作ろうとした。彼はNASA時代からディズニー社の宇宙探検の映像作品を何度か技術監督し、中には彼自身が出演する番組さえあった。1955年の「ディズニーランド」がそれである。「ディズニーランド」は、ディズニー社が当時構想していたテーマパークのための番組であった。ディズニーランドは当初4つのテーマランドからなり、そのうちの1つがトゥモローランドである。番組のトゥモローランドの部分では、フォン・ブラウンが自身の開発するロケットを紹介し、宇宙旅行の夢を熱く語っている。

1955年には、アメリカに初めてディズニーランドが建設された。日本でもこれが建設されて40年が経ち、多くの人々がその世界感を経験したことだろう。トゥモローランドには、宇宙を題材したアトラクションが今日もひしめき、老若男女を魅了している。ここに行けば、宇宙はフロンティアであり、未来の夢でもあるといったビジョンをおのずと感じることができる。それはフォン・ブラウンの描いた夢の共有装置といえるかもしれず、アポロ時代に民衆の支持を得られなかった彼が仕掛けた、長大な作戦なのかもしれない。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。