Vol.42

SLIM着陸成功とアストロバイオロジー

小型月着陸実証機SLIMは、2024年1月20日、日本で初めて月面着陸に成功。そして、世界初のピンポイント着陸も成し遂げたのだ。

これは大げさではなく、太陽系探査における1つの新時代を切り開く成功だといってよい。

SLIMのピンポイント着陸の目標精度は、設定された地点から100メートル以内に着陸することであった。実際、SLIMは設定された場所から50メートルほど東の地点に着陸し、目標を達成した。

なぜこのようなピンポイント着陸が可能なのかということに関しては、林公代さんのコラム「超ユニークなSLIM探査機と2つのロボ、月着陸へ」(欄外リンク参照)が詳しいので、そちらをお読みいただきたいが、ここでも簡単に述べれば、それは、SLIMは月面の地図を片手にもち、実際の月の様子をカメラで見ながら自分の位置を正確に把握し、自分で考えながら月に降りているためだといえる。そのときの状態や地面の様子を踏まえて、自ら降りる場所や降り方を変えることができるため、地上から人間が判断して指令を送るよりも、遥かに正確に臨機応変に、着陸することが可能となった。なんと賢い探査機であろうか。

実際、SLIMは月への降下中に、地面に障害物の存在を確認し、2回ほどその障害物を回避して、着陸目標地点を微修正した。打ち上げ前に設定されていた場所から、実際の着陸地点は50メートルほど離れていたものの、障害物回避後の微修正された最終着陸目標地点から着陸地点は10メートルほどしか離れていない。つまり、実際の着陸精度は、10メートル程度という、当初の目標であった100メートルを遥かに上回る着陸精度を達成できたのである。

これまでの月着陸探査機の着陸精度が概ね10キロメートルであったことを考えれば、とんでもない探査機が登場したものである。従来の着陸精度の10キロメートルといえば、およそ東京の山手線の直径に相当する。例えれば、山手線の範囲内のどこかに着陸できるという精度から、1つの民家を選んでそこにピタリと着陸できる精度へと変わったようなもので、月探査の常識が大きく塗り替わった。

月の“白身”

月において、なぜこれほどの高精度での着陸が必要だったのかといえば、それはそこに月のマントルが露出しているためである。

地球など岩石でできた天体は融解を経験すると、その内部が金属鉄からなるコア、岩石のマントル、そして地殻へと分かれる。これを「分化」とよぶ。金属鉄は密度が重いため深部へと沈み、一方で軽い密度の岩石が薄い地殻を成す。マントルは、密度の比較的重い種類の岩石(かんらん岩と呼ばれる)からなり、惑星のうち最も大きい体積を占める。

この惑星の内部の構造を、卵の黄身、白身、殻に例えたのは、かつて東京大学教授だった竹内均だったと記憶しているが、どうであろうか。いずれにせよ、この卵の例えは理解しやすい。月を宇宙から見ても、基本的には、卵で例えればその殻が見えるだけで、その大部分をなす白身や黄身は見えない。

特に、月や地球の起源を考える上では、この白身の部分に相当する月のマントルが重要になる。月には、その密度から、黄身である金属鉄のコアが非常に小さいことがわかっている。つまり、月はそのほぼ全体が白身だという変わった卵なのである。

月は、原始地球への巨大な天体の衝突で誕生したとされる。その際、どろどろに融けた岩石の欠片が集まって月を作った。月の大部分をなすマントルの岩石が、地球のマントルに似ているのか、あるいは地球とは違うのか(違う場合、衝突した天体のマントルということになる)ということによって、巨大天体の衝突した条件が明らかになるだろう。その衝突条件いかんによっては、原始地球が持っていた海や大気がどのくらい吹き飛ばされたのか、あるいは吹き飛ばされずに残ったのかという、地球の海や大気の起源、さらには生命の誕生のシナリオも変わってくる。

逆にいえば、月のマントルを調べることができれば、地球の創世記(ジェネシス)ともいうべき、そのシナリオを初めて具現化できる。

マントルへ迫る

繰り返しになるが、月のマントルは地殻のずっと下にあり、卵の白身が外から見えないように、僕らは月のマントルを直接見ることができない。いや、正確には“見ることができなかった”と過去形を用いるべきだろう。日本の月周回衛星「かぐや」が、マントルの露出を月面に見つけるまでは、確かに“できない”と考えられていた。

「かぐや」は、月面の詳細な観測を行い、大きなクレーターの壁や中央丘と呼ばれる中心の丘に、本来は地殻の下深くに埋もれているはずのマントルの岩石と思われる岩石を見つけたのである。大きなクレーターができる際には、衝突天体は地殻を完全に貫通し、マントルまで掘り返すものもあることは理論的に予想されていたが、そのような衝突でマントルの岩石が地表に露出しているのが実際に見つかったのである。

SLIMが着陸したのは、まさにそういった卵の殻の下の白身がわずかに出てきている部分、つまりマントルが少しだけ顔を出している場所である。そういった場所は、月全体で見ても多くない。多くないどころか、極めて限られており、露出している面積もとても狭く、さらに急峻な斜面にそれらはある。

では、どうやってそこにアクセスするか。やり方は2つある。

1つは、旧来式だが、平坦で着陸しやすい広い場所に着陸することである。10キロメートルというこれまでの着陸精度の常識を考えれば、走破性の極めて高い探査車が10キロメートル以上移動し、急峻な斜面を昇り降りしてそこに迫る方法である。もう1つは、今回のSLIMが採用した、マントルの岩石が露出する狭く急峻な斜面にピンポイントに着陸するという常識外の方法である。SLIMは見事、これを成し遂げた。

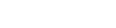

そして、SLIMは、着陸地点の斜面に10個以上の比較的大きな岩石を撮影した。「しばいぬ」、「ブルドッグ」、「(トイ)プードル」などと名がつけられた岩石がそれである。ユーモラスな名が注目されがちであるが、おそらくこれらの岩石のうち、少なくともいくつかは、月のマントルの岩石が掘り返されて月面に転がっているものではなかろうか。そう期待したい。

詳細な岩石の観察の結果がでるのは、もう少し時間がかかりそうであるので、今はそれを待つとしよう。

火星へのピンポイント

さて、このSLIMが実現したピンポイント着陸であるが、これは月のみならず太陽系の探査において極めて広範囲のインパクトを持つ。

月においては、アルテミス計画全体のなかでの日本の大きな武器になるだろう。あと数年もすれば、日本のお家芸とも呼ぶべき技術になるのではなかろうか。

月の極域にあるとされる地下の水資源へのアプローチ、月からのサンプルリターン、宇宙飛行士の月面と月ゲートウェイ(月周回宇宙ステーション)との往復、月面基地や月面天文台への物資輸送。どれをとっても、障害物回避を含めた自律的なピンポイント着陸の技術があるとないとでは、計画全体の構成が変わってくる。

さらに、太陽系での生命探査においても、この技術が切り札になるだろう。

火星も、木星の衛星エウロパ、土星の衛星エンセラダスも、どれも現在も生命が生存可能かもしれないといわれる天体である。しかも、そのどれもが生命がいるとすれば、地表ではなく地下だといわれる。

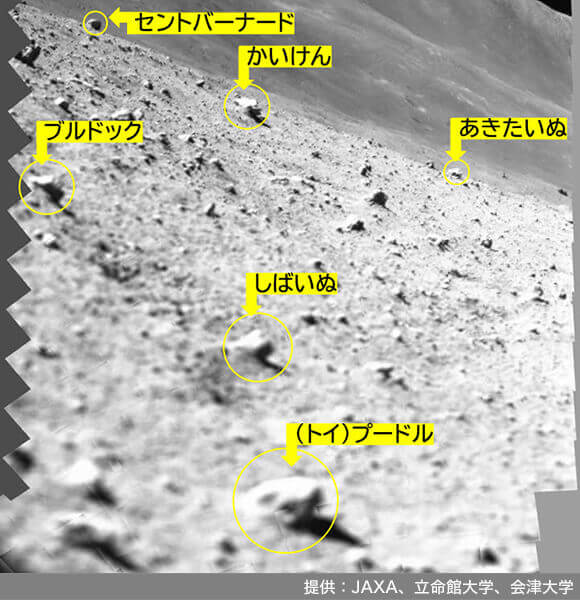

火星は、40億年前には地表面に液体の水が存在する「水惑星」であったが、現在の火星は砂嵐が吹く乾燥寒冷の惑星である。それでも、比較的浅い地下には広範囲に氷があり、ひょっとしたら暖かい時期には、季節的に地下の凍土が融けて液体の水(正しくは塩水)になっているのではと考える科学者は多い。実際、地球上の凍土地域に生きる微生物には、夏の氷が融ける時期に生命活動をして、凍結時には休眠しているものもいる。

現在の火星の急斜面に現れては消失する暗い筋模様は、ひょっとしたらそのような地下の塩水が地表に流れ出た痕跡かもしれない。僕は、数年前、地球上での類似アナログ地形を探して、モンゴルの砂漠に出かけもした(第16回コラム「モンゴル宇宙紀行 I — 融ける凍土と火星基地」参照)。

火星上の筋模様は、典型的には長さが200メートルほど、幅が10メートルで、急斜面に現れる。これまでの着陸精度である10キロメートルではこの筋模様に技術的に近づくことは容易でないが、ピンポイント着陸の技術は、この筋模様の真上へピタリと着陸することを可能にするかもしれない。筋模様が果たして本当に塩水の流れなのか、そこに生命がいるのか。火星生命探索への夢が広がる。

氷衛星へのピンポイント

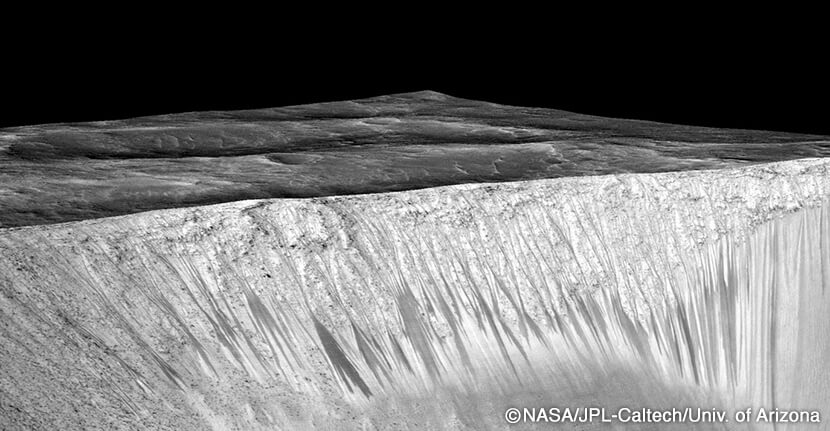

さらに、木星や土星の氷衛星の氷の地殻の下には、地下海と呼ばれる広大な海が存在する。例えば、木星の衛星エウロパの地下には、地球の海の数倍の大きさの海洋があり、地表面にある無数の割れ目から、かつて海水が宇宙空間に顔を出したと考えられている。実際、割れ目に色がついて見えるのは、地下海水に含まれる塩分が宇宙空間にさらされて変色したためといわれる。

詳細にみると、塩分が濃集するエウロパの割れ目の横幅は1キロメートルかそれ以下であり、地球上のグリーンランドなどの類似の割れ目も数100メートル以下の幅である。エウロパにおいて海水が凍結している場所に迫ろうとすれば、やはりそれはピンポイント着陸での到達が必要不可欠になる。

火星や氷衛星での生命の探査は、巨大なロケットや探査機をもつ欧米を中心に行われてきたし、今後もその潮流は変わらないだろう。最近では、中国による太陽系の科学探査の進展も目覚ましい。そのなかで、日本はどのような活路を見出すべきか。

例えばではあるが、欧米の大型探査計画に、日本がSLIMのような賢い小型着陸機を子機として提供して参加できたらどうであろうか。アクセスが難しい重要な場所に、日本の探査機が曲芸のようにピタリと着陸するのである。

SLIMの成功には、太陽系探査の競争のなかでも、日本ならではの活路を夢見させてくれるような何ものかがあったように思われる。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。