世界的な研究力を基盤に社会創造を担う、新たな大学像を打ち立ててみせる―。東京医科歯科大学と東京工業大学が2024年度中に実現する統合は、他の事例と異なる光を放つ。歴史的に単科大学が束ねられた国立総合大学とは違う、医×理工への強い意志は、国際卓越研究大学を思案する他大学も揺さぶる。教育は教養科目での相乗りが先行の見込みだ。両学長インタビューと関係者取材から、30年後に日本の成功モデルと呼ばれるかどうかを占う。(編集委員・山本佳世子)

研究・経営を同時変革

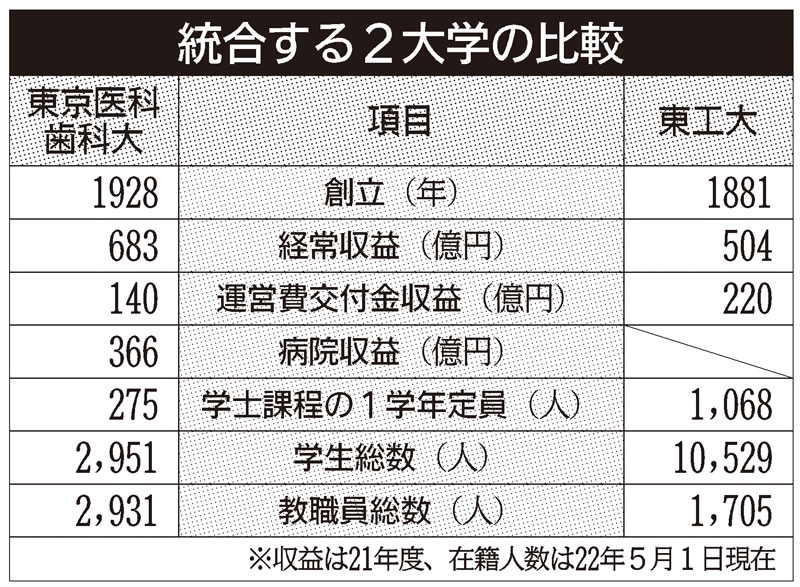

東京医科歯科大と東工大の組み合わせは、医と理工のトップ大学で、ともに理系の指定国立大学という点で耳目を集めた。統合協議はウェブ会議の多用で2日に1度の頻度で行い、22年10月の合意まで2カ月というのも驚きだった。

文部科学省の池田貴城高等教育局長は「研究を主眼とした統合は初めて。世界的競争に対する危機感から引き出された、新たな挑戦だ」と高く評価する。「この刺激を受けて他大学学長から、『多様な可能性を考えたい』『我々ももっと(踏み込んで)検討したい』との声を受けている」(池田局長)という。

前研究振興局長として、政府の10兆円ファンドによる国際卓越研究大学の設計を担当してきただけに、感慨深い。今回の統合は、「研究」と「大学経営」を高いレベルで同時変革する、最高の改革モデルなのだ。

相乗効果で研究力強化

統合の最大の目的は、双方の強みを掛け合わす研究力強化だ。分野でまず思い浮かぶのは医療機器や医療材料の医工連携だ。次いで新時代の宝の山、「医療情報ビッグデータ」×「IT・データサイエンス」がある。

また、東工大の技術が病院の臨床までつながる可能性はぐっと高まりそうだ。製薬会社が注目する中分子医薬(核酸など)の合成技術などだ。「この先は手が出せない」と諦めていた”研究の限界”が変わってくる。

大学の社会貢献は通常、医科大学は病院による「医療」、理工系大学は「産学連携」とベクトルが異なる。しかし今回の統合でより合わさった綱が、既存大学より美しく強く柔軟なら、産業・社会の評価は新規・大型の支援金となって具体化すると期待される。

前東工大学長の三島良直日本医療研究開発機構(AMED)理事長は、「病気を治す医療より前、ヘルスケア(健康の維持・増進)への注目が高まっている」と、応用先に対する社会の意識変化を強調する。「(治療成績を重視する)医師がとまどう切り口だが、予防に向けたデジタル変革(DX)など日本は強いと思う」と、大学発の産業イノベーションを待ち望む。

一方「東京医科歯科大の基礎医学と、東工大の基礎生物学がつながるのが注目だ」というのは、東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授だ。東工大の生命理工学院(学部・大学院)は国内大学で最大級の生命科学系部局だ。細胞生物学やモデル生物など強みも多い。「(診療が重要な)東京医科歯科大では生化学、薬理学など伝統的な分野が細くなり心配だった」(水島教授)。それだけに同大医学部出身の分子生物学者として、新大学の研究者との切磋琢磨(せっさたくま)を楽しみにしている。

教養教育 ”大海知る蛙”育む

大学の各種の仕組みは統合後も当面、それぞれ維持と公表されている。特に医師免許取得に向けた教育など工夫の余地が少ない。その中で複数の関係者が想う魅力は、低学年学生における教養教育や課外活動での交わりだ。

東工大は近年、大幅な教育改革を実施し、リベラルアーツ(教養教育)強化を柱の一つとした。学年定員1068人の1年生から大岡山キャンパス(東京都目黒区)で、著名な人文・社会科学者らの鍛えを受けていく。”理工系オタク”イメージは払拭(ふっしょく)されはじめている。

一方、東京医科歯科大の学年定員は275人。国府台(こうのだい)キャンパス(千葉県市川市)の住人は1年生と、専門が始まり湯島キャンパス(東京都文京区)にも通う2年生だ。東大大学院薬学系研究科の一條秀憲教授は、「患者と接する医師などを目指す18歳にとって、教養の学びや多様な交わりは極めて重要だ」と強調する。東京医科歯科大卒業生として「医・歯だけでは井の中の蛙だ」と新大学で育つ若者を応援する。

医や理工の大学教育において、専門性の取得は必要条件だ。同時に時代は、創造性を十分条件として求めている。

卒後20―30年後の”スペシャリストでゼネラリスト”が、新大学成功の語り部になるかもしれない。

統合で前向きにチャレンジ/東京工業大学 学長・益一哉氏

―周囲から「国際卓越研究大学の支援資金が狙いか」とやゆは出ますが、統合反対の声自体は少ないですね。

益氏:職務の変化に不安を抱く事務職員などに、反対はある。対して(理系の)研究者は新しもの好き。「統合で何ができるか、挑戦したい」と前向きにとらえられている。

田中氏:病院スタッフはイメージがわかないと思う。しかし医療機器は現場に多く「もっと便利にならないか」と思う中で、一緒になる期待感がある。

―昔は医が工を見下すなど、文化や伝統の壁も耳にします。

田中氏:今の大学を背負っての議論では「これは譲れない」などまとまらない。新たな大学の未来のために、どうすべきかが重要だ。

益氏:30年後の日本を考え、高い視座で臨んでいく。しかし産業界の5年後にも配慮がいる。「製造業に抱きつきっぱなしの工学は止めよう」と、言っているのだが…。

既存の発想超えるもの創出/東京医科歯科大学 学長・田中雄二郎氏

―医療と技術の融合を産業競争力につなぐのは至難の業です。

田中氏:手術ロボットの実用化など先進例はあるが、デファクトスタンダード(事実上の標準)がとれていない。社会実装の段階での工夫が必要だ。統合で大学の存在感が高まり、国際的信用度が上がって勝負できれば、と願っている。

益氏:これまでは米IT大手「GAFA」などによる、サイバー空間が競争の舞台だった。しかしこれからのGX(グリーン・トランスフォーメーション)などでは、サイバーとリアルの両面だ。日本が強いハードウエアの力も発揮できる。

田中氏:日本は内視鏡の世界シェアが高い、などと安心してはいけない。胃の検査なら今や、コンピューター断層撮影装置(CT)でも可能だ。既存技術に依らず、今の発想を超えるものを作り出すには、東工大のような大学と組むのがよい、と話を持ちかけた。

―統合を実感するキャンパスのプランは。

益氏:1年生の教育をぜひ、一緒に。都内で手がけたい。東京医科歯科大の国府台は少人数だから、大岡山に持ってこられるだろう。学生は両分野の学び、対話にワクワクするはずだ。完成はまだ先になるが、東工大の田町キャンパス(東京都港区)のビルも活用する。世界につながる連携拠点の機能を、より高度に使いたい。

2023年1月4日付 日刊工業新聞

記者の目

両大学の教育(人材育成)は、医学系なら医師や歯科医師の国家試験合格が第一であり、工学系は産業社会活躍をにらんだ博士人材育成も重視、と違いが大きい。「入試やカリキュラムは当面、2大学のこれまでの形を維持する」とするのはそのためだ。一方、初年次教育は他大学でもそうだが、厳しい入試を経た後の新入生だけに、楽しくのんびりとした雰囲気で-という傾向がある。千葉県にある東京医科歯科大の教養教育のキャンパスが、内々に「国府台牧場」と呼ばれるというのも、そのためだろう。しかし学ぶ意欲に溢れた新入生の場合、専門の学びはまだ先、十年一日のごとくの教養教育に幻滅する-という危険性があった。大規模な教育改革を手がけた三島前学長(紙面でも登場いただいた)は、「大学の学びはおもしろい! と最初の段階で感じさせることが大切だ」と口にしている。東工大の目玉、立志プロジェクトの一端を、卒業生として協力参加したことがあるが、「皆、こんなに積極的に発言して、本当に東工大生なの?!」と驚いたものだ。その場に医学部、歯学部の学生が加わったら、どんな発展形になるだろうか。研究、大学経営に加えて教育でも、統合の相乗効果が引き出される日を心待ちにしたい。(山本佳世子)