SERENDIP編集部が厳選した書籍を紹介します。

「カプセルトイ」、すなわちガチャガチャ市場が盛り上がっている。市場規模が2012年の約270億円から2022年には過去最大の610億円へと、直近10年間で2倍超に成長しているのだ。そういえば最近、ガチャガチャを街でよく見かけると感じないだろうか。

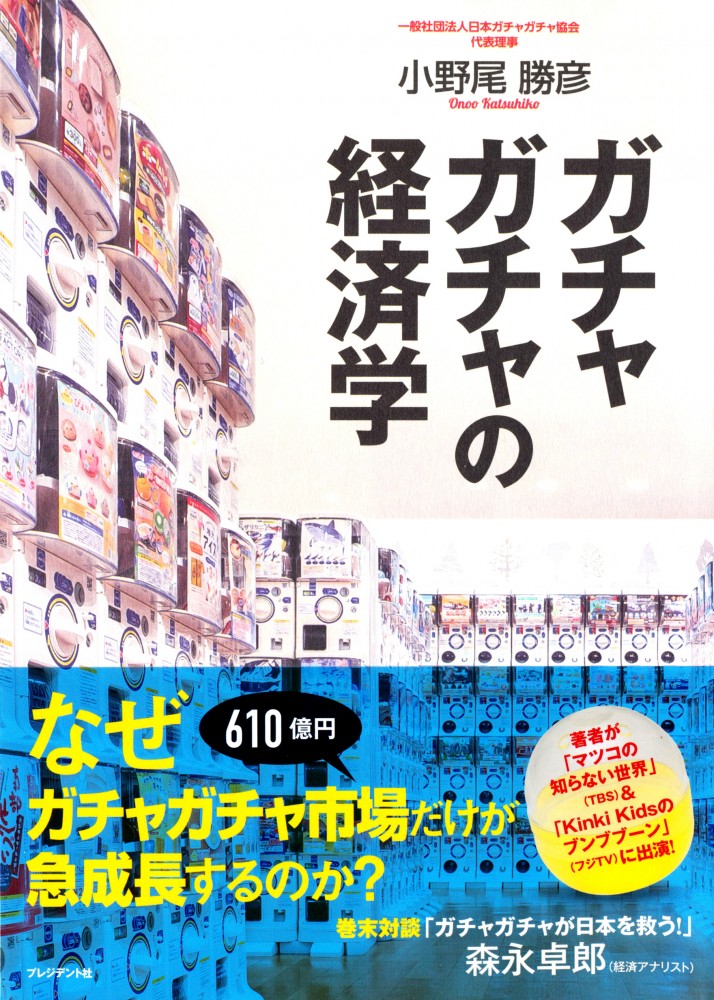

なぜ、これほど伸びているのか。実はガチャガチャの世界は、意外に深いのだ。『ガチャガチャの経済学』(プレジデント社)では、直近の市場拡大の背景、日本の「ガチャガチャ元年」である1965年以来の歴史、ビジネスのしくみをわかりやすく解説している。著者の小野尾勝彦さんは、一般社団法人日本ガチャガチャ協会代表理事を務める。

ゲームやアニメのコンテンツにも通じる、ガチャガチャの可能性

直近のガチャガチャブームは、著者によると「第4次」ブームに当たる。「専門店の登場」が今回のブームのきっかけの一つだ。確かに、デパートや駅ナカなどで、以前までは別のテナントが入っていた場所に、ガチャガチャがずらりと並んでいるのを最近よく見かける。

専門店の先駆的存在が、2017年に1号店がオープンし、現在までに90店舗(姉妹店やフランチャイズ、パートナーシップ店を含む)を全国に展開する「ガチャガチャの森」。従来、子どもやマニアが好むイメージだった「ガチャガチャ」を明るい店内にずらりと並べ、店舗に女性が入りやすくした。「女性ファンの獲得」は、「専門店」と並ぶ、市場拡大の「二大要因」の一つだという。

歴史を振り返れば、第1次ブームの火付け役は、83年のアニメ『キン肉マン』に登場するキャラクターをモチーフにしたゴム人形型消しゴム、通称「キンケシ」で、主なターゲットは男の子だった。しかし近年は、2012年にヒットしたガチャガチャ発のオリジナルキャラクター「コップのフチ子」を先駆けとして、クオリティの高いオリジナル商品、女性をターゲットとする「かわいい」商品の充実もあり、女性ファンが増えた。

この経緯から思いだされるのは、ゲーム市場だ。アーケードゲームから始まったゲーム市場において、任天堂から家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」が発売されたのが83年。記録的なヒットとなった「スーパーマリオブラザーズ」は85年にリリースされた。当時、マリオに夢中になったのは主に子どもたちだった。

その後、他社製のゲーム機も増え、コンテンツ数の充実やクオリティの向上によって、ゲームを楽しむ層は大人や女性にも広がり、親子で楽しめるコンテンツ、さらにスマートフォンで楽しめるソーシャルゲームまで、ゲーム市場は広がり続けてきた。ゲームといえば「子どもが遊ぶもの」というのは、いまや完全に過去の話だ。世界中で、老若男女に支持されるエンターテインメントになっている。

小野寺さんによれば、日本でガチャガチャが盛り上がる理由は、「キャラクターグッズや小物好きなどの国民性」「低コストと高クオリティの両立」「モノ消費からコト消費へのシフト」など複数ある。これらは、ゲームやアニメにも通じる。日本アニメのコンテンツが中東や東南アジアで人気を得ていることに鑑みれば、すでに外国人旅行者から「お土産」として人気のガチャガチャが、さらにメジャーになる可能性があるのではないだろうか。

地域とのコラボレーション商品に期待

ガチャガチャ市場の主なプレーヤーは、「メーカー」「オペレーター(代理店)」「販売店」の3者だ。この本には、メーカーの社長やクリエイターと著者との対談も複数掲載されているのだが、彼らの発言は刺激的だ。

毎月400ほどの新シリーズが出るガチャガチャの世界でしのぎを削るクリエイターたちは、商品のアイデアはもちろん、少しでも目に留まるための工夫、SNSで拡散されやすい要素、「遊び心」を忘れず客の共感を呼びやすいデザインなど、徹底的なこだわりを持っている。

例えば、創業7年で年商20億円を達成した株式会社Qualia(クオリア)の小川勇矢社長。同社の商品の特徴となっているのが、抜群のネーミングセンスだ。顔つきの揺れているプリンのおもちゃに「躍動感があるだけのプリン」と名付けるだけで、与えるイメージがまったく変わる。改めて、ネーミングの持つ威力を見せつけられる。

ガチャガチャ市場では、佐川急便とコラボレーションした「佐川男子シチュ萌えグッズ」や、NTT東日本とコラボした「公衆電話ガチャコレクション」など、企業コラボが盛り上がってきた経緯もある。掲載されているカラー写真の数々を眺めていると、大きさや価格に厳しい制約のあるなかでコンパクトかつ高品質に仕上げられた商品たちは、かねてから日本が得意としてきた家電や自動車のつくり込みの延長線上にも見えてくる。

さらに今後は、地域とのコラボレーション「街ガチャ」「地元ガチャ」にも期待したい。小野尾さんは、ガチャガチャの仕組みを使った地域おこしの活動に関わっているといい、出身地である千葉県船橋市の船橋観光協会と日本ガチャガチャ協会がコラボして行った、市内の名所や名店をモチーフにしたキーホルダーを販売するプロジェクトが紹介されている。もっとエリアを絞り込んだ「地元ガチャ」もあるという。

日本全国津々浦々には、特徴的な祭や郷土料理、特産品など地域のオリジナリティあふれる物品が多くある。それらを「ご当地ガチャ」化すれば、土産品として需要があるのではないか。

コインのいらないキャッシュレス式の登場や、今後はNFT付ガチャの可能性など、ガチャガチャの可能性はどんどん広がっている。その最前線から、多くのヒントを得てほしい。

『ガチャガチャの経済学』

小野尾 勝彦 著

プレジデント社

168p 1,870円(税込)

文=情報工場「SERENDIP」編集部 前田真織

記者の目

今日のガチャガチャの流行は、遊園地の一角に昭和の街並みを再現したり、CMに昔のアニメキャラクターを登場させるといった、いわゆる「ノスタルジア・マーケティング」とは異なると感じる。おそらく、機械の原理は昔のままだが、そこで売られているモノが変遷してきているからだろう。機械についても本記事にあるように、キャッシュレス化など、本来の姿から変わっていっているようだ。従来の機械は電気さえ必要のない完全に「アナログ」だが、それがデジタルと融合することで、ノスタルジーどころか、時代の最先端に躍り出る可能性がある。ソフトとハードの進化を興味深く注視していきたい。(吉川清史 情報工場 チーフエディター)