コロナ禍によって多くの店舗やオフィスでは、従来の1.5倍の換気量を求められるようになった。目安は「CO2濃度を1,000ppm※以下に抑えること」。この数値をクリアするためとはいえ、頻繁に窓の開閉をするのは面倒だし、快適な室温が逃げてしまうためエアコンの電気代がかさむ。そこで見直したいのが換気扇だ。自分の環境に合った機種を選ぶポイントを換気のプロに聞いた。

※:外気のCO2濃度は約400ppm

INDEX

コロナ禍によって

必要換気量が1.5倍に

2020年以降、「換気」はコロナ対策の要の一つとして注目を集めている。厚生労働省の指針「推奨される換気の方法」(※1)によると、商業施設などでは「1人あたり毎時30立方メートル」の換気が必要とされている。それ以前の基準で「1人あたり毎時20立方メートル」だった必要換気量は、この指針により従来の1.5倍となった。

※1 厚生労働省「『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」(2020年4月発表)(PDF)はこちら。

冨田:新たな指針によって、これまで通りに換気扇を回すだけでは換気量が足りないというケースが出てきました。不足分を補うためにどうしたらよいかというご相談が、私たちのところにも多く寄せられています。

必要な換気量を

イメージしてみる

「1人あたり毎時30立方メートル」とは、どれくらいの換気量なのだろうか。仮に店舗の広さが90平米、1人あたりの占有面積を3平米とすると、その店舗の収容人数は30人となる。

従来の基準での必要換気量は「1人あたり毎時20立方メートル」なので、この店舗には、30人×20立方メートル=毎時600立方メートルの換気ができる換気扇がついているはずだ。しかし、新たな指針では同じ店舗で、30人×30立方メートル=毎時900立方メートルの換気が必要となる。

河合:小規模の店舗など(※2)では「1人あたり毎時20立方メートル」の基準に見合う換気扇が選ばれていますから、それだけを使って換気量を「1人あたり毎時30立方メートル」に増やすのは難しいでしょう。さらに、感染対策のためにパーテーションや仕切り板を設ける店舗やオフィスが多くなっています。こういった仕切りがあると空気の流れが遮られ、うまく換気できていないかもしれません。

※2 建築物衛生法では「特定建築物」の必要換気量は「1人あたり毎時30立方メートル」と定められている。特定建築物とは、おおむね、床面積の合計が3,000平米以上の建物のこと(学校は8,000平米以上)。しかし、前出の厚生労働省の指針により、特定建築物に当てはまらない小規模な建物でも「1人あたり毎時30立方メートル」の換気が求められるようになった。

換気不足かどうかは

「CO2濃度」で判断

換気量が充分かどうかを確かめるにはどうすればいいのか。その目安となるのが「CO2(二酸化炭素)濃度」だ。2021年3月に発表された厚生労働省の指針(※3)は「室内の二酸化炭素濃度が1,000ppm以下であれば、必要換気量(1人あたり毎時約30立方メートル)を満たすと考えられる」としている。

※3 商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」(PDF)はこちら。

飲食店などでは換気状況を把握するため、すでにCO2濃度センサーを活用するところが増えている。そして今注目されているのが、CO2濃度センサーが搭載されている換気扇だ。

山口:このタイプの換気扇を使うと、室内のCO2濃度に応じて、換気風量を自動的に制御できます。例えば飲食店の場合、ランチ時に来客数が増えたら換気量が増え、終業後に在室人数が少なくなれば何も操作しなくても省エネ運転に切り替わるんです。

【動画】CO2濃度が増えると

換気量がアップ

中津川製作所のショールーム「EarthE(アースエ)」で、換気扇のCO2濃度センサーの働きを見せてもらった。

センサー部分にCO2のスプレーを吹きかけしばらくすると、風量が一気に増えた。飲食店やオフィスなどで、在室人数をチェックしながら手動で換気扇の風量を調整したり、窓を開閉したりするより確実に早いし、楽だろう。

冨田:CO2濃度センサーを搭載できる換気扇は2013年から発売しています。2020年には、コロナ禍を受けて、壁付のリモコンでCO2濃度が見られる換気扇を発売しました。さらに今年(2021年)は室内のCO2濃度の状態をLED表示する機種を新発売しました。

河合:CO2濃度センサー付きの換気扇を使えば、在室人数が少ない時には自動的に運転量が減るため、省エネです。コロナ禍を経て、今後はCO2濃度センサー付きの換気扇が主流になっていくかもしれません。

「熱交換器」で電気代が

1台当たり年間約5.5万円変わる

CO2濃度センサーによる自動運転のほかにも、換気扇で省エネするためのポイントがある。その1つが「エアコンの空気を極力逃さない」ことだ。例えば換気のために窓を開けると、室内の暖気や冷気が逃げてしまい、結果的にエアコンが過剰に働き、電気代がかさんでしまう。一般的な換気扇を使う場合も同様だ。

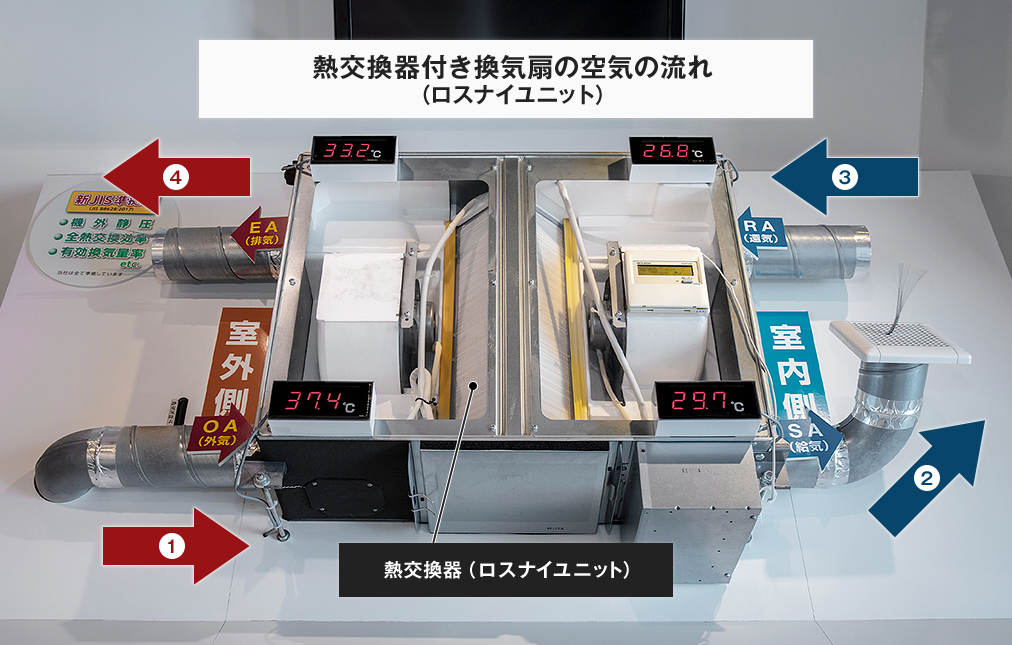

河合:「熱交換器」付きの換気扇を使うと、この問題をクリアできます。熱交換器とは、高温のものから低温のものへと温度を移すための装置のことです。この装置が付いている換気扇の場合、室内の暖気の熱で外気を暖めてから室内に取り込むことで、エアコンの負荷を減らすことができます。

山口:三菱電機では、換気扇に紙でできた全熱交換器「ロスナイエレメント」を採用しています。ロスナイエレメントを搭載した高機能換気設備「ロスナイ®」を使用すると、1台当たり年間約5.5万円(※4)、空調機の電気代が節約できます。

※4 LGH-N50RS3使用時と非熱交換形換気扇の比較。冷房期3.5カ月、暖房期3カ月、空調機成績係数3.19(夏期)、3.6(冬期)、CO2排出係数0.4kg-CO2/kWh、電力料金27円/kWh(税込)で試算。詳しくは下記「ロスナイのエネルギー削減効果例(PDF)」をご覧ください。

河合:ロスナイエレメントは紙製なので、熱とともに湿度も回収します。そのため、冬場に「ロスナイ®」を使うことでしっかり換気しても、部屋の温度や湿度が下がりにくいのです。冬場は風邪やインフルエンザ対策で加湿器が欠かせませんが、加湿器を増やすより、換気扇を見直すほうが部屋の温湿度をキープしやすくなるかもしれません。

補助金を利用して

空気環境をグレードアップ

換気扇の省エネ、最後のポイントは「換気扇のお手入れ」だ。住宅の場合と同様、店舗やオフィスでも清掃やメンテナンスサービスの利用によって換気効率がよくなる可能性がある。

山口:換気扇のお手入れを怠ると、換気効率が悪くなってしまいます。換気扇は天井に隠れているタイプもあるので、メンテナンスサービスなどを利用して、定期的に点検や清掃をしてください。

設置から15年以上経っているものや、終売から10年以上経つものは買い替えを検討すべきタイミング。また、エアコン買い替え時には換気扇もあわせて検討すると、室内が快適になるだけでなく、省エネ性能が大幅に改善する可能性がある。

新型コロナ対策のため、国や多くの自治体はさまざまな補助金を交付しており、換気扇や送風機、CO2濃度センサーなど、換気関連を対象とする補助金は、全国の自治体で323件にも上る(2021年9月24日現在)。

自分の環境に合った換気扇選びをサポートする診断ページもある。安心できて、快適な空気環境を目指すなら、補助金が利用できる期間中が好機だろう。