電波望遠鏡

水沢局

望遠鏡

電波望遠鏡を知る

太陽、星、銀河など目に見える天体や、宇宙に漂うガスなどの目に見えない天体は弱い電波を出しています。

この宇宙から来た電波を、主反射鏡でキャッチし、副反射鏡等に反射させることで電波の密度を上げていきつつ、受信機に導きます。

そこから受信機で信号に変換し、電波の強さを解析していきます。解析結果から画像を作ることで、ようやく観測したデータが目に見えるようになります。

(提供:国立天文台 野辺山宇宙電波観測所)

畳大のパネルを600枚敷き詰めた主反射鏡。

鏡面精度(アンテナ表面の凹凸)は髪の毛1本分に相当する100マイクロメートル。

また、観測したい方向に垂直方向11°~90°の範囲で傾けることが可能。

アンテナの骨組構造に工夫あり。

望遠鏡の傾きにより、アンテナ面が変形した(アンテナが自重によりたわんだ)場合も精度を落とさずに天体を観測することが可能。

直径22メートルの円形のレールの上で、望遠鏡全体を観測したい方向に540°(1.5周)の範囲で回転させることが可能。

世界各地の望遠鏡や巨大アンテナを訪ねる

望遠鏡には、反射鏡で天体から微弱な電波をキャッチして対象を捉える“電波望遠鏡”と、レンズや凹面鏡で光を集めて天体を大きく見ることができる“光学望遠鏡”があります。

さらに、三菱電機の製品には電波望遠鏡の技術を応用した、人工衛星や探査機と通信できる直径数十メートルの巨大アンテナを備えた衛星管制地上局もあります。

これらは世界各地に設置され、日々研究に利用されています。

例えばチリにあるアルマ望遠鏡は、標高5,000mの高地に広がる砂漠にあり、人間の視力に例えると1万2,000(月から地球を見たときに高さ10メートルの樹木がわかるほどの精度)。ハワイのすばる望遠鏡は130億光年かなたの宇宙にある銀河団を発見。三菱電機は、望遠鏡や巨大アンテナの製造を通じて、宇宙の謎の解明に貢献しています。

電波望遠鏡

1野辺山45m電波望遠鏡

長野県南牧村野辺山

衛星管制地上局

1美笹深宇宙探査用地上局

長野県佐久市

衛星管制地上局

1臼田宇宙空間観測所64mアンテナ

長野県佐久市

衛星管制地上局

2勝浦宇宙通信所20mアンテナ

千葉県勝浦市

衛星管制地上局

3内之浦宇宙空間観測所34mアンテナ

鹿児島県肝属郡肝付町

電波望遠鏡

4VERA水沢局(VLBI Exploration of Radio Astrometry)

岩手県奥州市

光学望遠鏡

5TMT(Thirty Meter Telescope)

ハワイ・マウナケア山

光学望遠鏡

5すばる望遠鏡

ハワイ・マウナケア山

電波望遠鏡

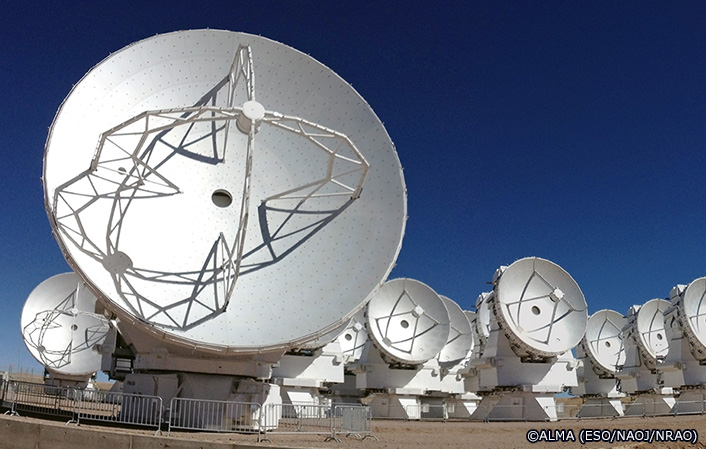

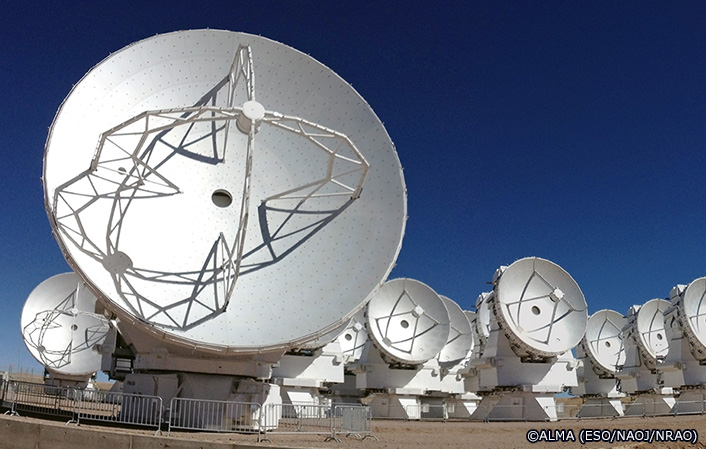

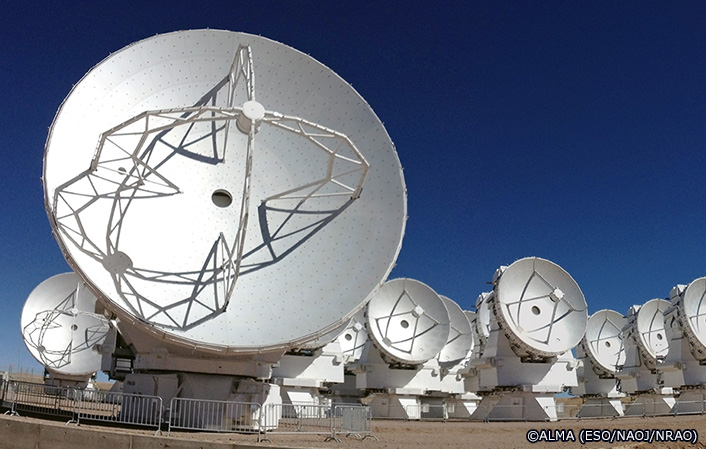

6アルマ望遠鏡/Atacama Compact Array(アタカマコンパクトアレイ)

チリ・アタカマ

望遠鏡が捉えた

天体を視る

地球から約1500光年と比較的近い星形成領域である、冬の代表星座オリオン座にあるオリオン大星雲(M42)。大質量星形成領域に見られる赤色の星雲の中心には、生まれて間もない星が密集する星団「トラペジウム」があり、その紫外線によって水素ガスが電離して赤色に光って見えています。2024年5月にすばる望遠鏡が観測しました。

おとめ座銀河団の楕円銀河M87の巨大ブラックホール。世界中の電波望遠鏡をつなぎ合わせて、圧倒的な感度と解像度を持つ地球サイズの仮想的な望遠鏡を作り上げるプロジェクト"イベント・ホライズン・テレスコープ”が捉えました。

距離がおよそ3600万光年で、“しし座”にある銀河です。(右側が野辺山電波望遠鏡で観測され、左側が別の光学望遠鏡で撮影された写真)分子ガスが、棒状構造と渦巻き腕に集まっていることを観測。星の材料となる分子ガスを観測することで、星の形成や銀河の進化が研究に貢献します。

アルマ望遠鏡の科学観測開始時に、ハッブル宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡で観測した触角銀河(アンテナ銀河)。赤や黄色で色付けされているのがアルマ望遠鏡で観測したガスの広がりで、衝突しつつあるふたつの銀河のそれぞれの中心や、まさに衝突が起きている銀河の左側にガスが密集していることが見て取れます。

2017年12月にアルマ望遠鏡で撮影された、天王星とその環。天王星の大気に見える黒い部分には、電波を吸収する硫化水素が広がっています。

地球から約1500光年と比較的近い星形成領域である、冬の代表星座オリオン座にあるオリオン大星雲(M42)。大質量星形成領域に見られる赤色の星雲の中心には、生まれて間もない星が密集する星団「トラペジウム」があり、その紫外線によって水素ガスが電離して赤色に光って見えています。2024年5月にすばる望遠鏡が観測しました。

おとめ座銀河団の楕円銀河M87の巨大ブラックホール。世界中の電波望遠鏡をつなぎ合わせて、圧倒的な感度と解像度を持つ地球サイズの仮想的な望遠鏡を作り上げるプロジェクト"イベント・ホライズン・テレスコープ”が捉えました。

距離がおよそ3600万光年で、“しし座”にある銀河です。(右側が野辺山電波望遠鏡で観測され、左側が別の光学望遠鏡で撮影された写真)分子ガスが、棒状構造と渦巻き腕に集まっていることを観測。星の材料となる分子ガスを観測することで、星の形成や銀河の進化が研究に貢献します。

アルマ望遠鏡の科学観測開始時に、ハッブル宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡で観測した触角銀河(アンテナ銀河)。赤や黄色で色付けされているのがアルマ望遠鏡で観測したガスの広がりで、衝突しつつあるふたつの銀河のそれぞれの中心や、まさに衝突が起きている銀河の左側にガスが密集していることが見て取れます。

2017年12月にアルマ望遠鏡で撮影された、天王星とその環。天王星の大気に見える黒い部分には、電波を吸収する硫化水素が広がっています。

地球から約1500光年と比較的近い星形成領域である、冬の代表星座オリオン座にあるオリオン大星雲(M42)。大質量星形成領域に見られる赤色の星雲の中心には、生まれて間もない星が密集する星団「トラペジウム」があり、その紫外線によって水素ガスが電離して赤色に光って見えています。2024年5月にすばる望遠鏡が観測しました。

おとめ座銀河団の楕円銀河M87の巨大ブラックホール。世界中の電波望遠鏡をつなぎ合わせて、圧倒的な感度と解像度を持つ地球サイズの仮想的な望遠鏡を作り上げるプロジェクト"イベント・ホライズン・テレスコープ”が捉えました。

宇宙科学との

つながりを知る

望遠鏡の技術と

人工衛星の「つながり」

三菱電機の望遠鏡の技術は、実は人工衛星にも活用されています。

その一つが、2006年に打ち上げられた太陽観測衛星ひので(SOLAR-B)。19年目となる現在も、太陽外層大気(コロナと彩層)の成因、太陽光球面の微細磁場構造と太陽コロナのダイナミクスとのカップリング、磁気リコネクションの素過程などの解明を目的に運用中です。太陽大気・フレアがどのように生じるか理解を深め、太陽が地球や太陽系に及ぼす影響を解明することで、太陽系や生命の起源を解き明かします。2028年度には、ひのでの後継機となる次期太陽観測衛星SOLAR-Cが打上げ予定です。太陽のさらなる理解を深めることで、宇宙天気予報の高度化や物理学の知識拡大への貢献が期待されています。

太陽観測衛星(SOLAR-B)「ひので」

-

JAXA 太陽観測衛星(SOLAR-B)

「ひので」 -

「ひので」がとらえた大規模フレア

「ひので」がとらえた大規模フレア -

ひので観測画像 X線望遠鏡(XRT)

ひので観測画像 X線望遠鏡(XRT)

次期太陽観測衛星「SOLAR-C」

巨大アンテナと

探査機・人工衛星の「つながり」

遠い宇宙の天体を観測する望遠鏡のほかに、惑星などの天体に接近して観測を行う探査機と通信するための設備が巨大アンテナを備えた衛星管制地上局です。

■美笹深宇宙探査用地上局

30年以上にわたり運用中の臼田宇宙空間観測所64mアンテナの後継となる深宇宙探査用地上局として設置されました。直径54mアンテナは64mアンテナに次ぐ日本第2位の大きさを誇り、日本のみならず海外の深宇宙探査ミッションを支えてます。今後、火星衛星探査計画(MMX)探査機の運用が予定されています。

■臼田宇宙空間観測所

国内最大の大きさを誇るのが、1984年にハレー彗星来訪に際して整備された、臼田宇宙空間観測所の直径64mパラボラアンテナです。長年、深宇宙探査用地上局として活躍して、迷子になっていた初代はやぶさを発見したのもこの設備です。

■内之浦宇宙空間観測所

2024年1月に日本初の月面着陸を果たした小型月着陸実証機SLIMと交信していたのが、鹿児島県にある内之浦アンテナ。全国各地に佇むパラボラアンテナは、日本の宇宙開発の発展には欠かせない、重要な役割を果たしています。

人工衛星のデータを受信する巨大アンテナ

巨大アンテナと交信する探査機・

人工衛星(一例)

火星衛星探査計画(MMX)探査機

火星衛星探査計画(MMX)探査機

小惑星探査機はやぶさ

小惑星探査機はやぶさ

小型月着陸実証機SLIM

小型月着陸実証機SLIM

電波望遠鏡

野辺山45m電波望遠鏡

長野県南牧村野辺山

衛星管制地上局

美笹深宇宙探査用地上局

長野県佐久市

衛星管制地上局

臼田宇宙空間観測所64mアンテナ

長野県佐久市

衛星管制地上局

勝浦宇宙通信所20mアンテナ

千葉県勝浦市

衛星管制地上局

内之浦宇宙空間観測所34mアンテナ

鹿児島県肝属郡肝付町

電波望遠鏡

VERA水沢局(VLBI Exploration of Radio Astrometry)

岩手県奥州市

光学望遠鏡

TMT(Thirty Meter Telescope)

ハワイ・マウナケア山

光学望遠鏡

すばる望遠鏡

ハワイ・マウナケア山

電波望遠鏡

アルマ望遠鏡/Atacama Compact Array(アタカマコンパクトアレイ)

チリ・アタカマ