- トップページ

- 個人のお客様

- 三菱電機 CME(CLUB MITSUBISHI ELECTRIC)

- 暮らし・趣味

- 暮らしのコラム

- 古武術を取り入れて、疲れにくい身体に

数百年の歴史ある武芸にルーツを持つ「古武術」。

その通常と違う身体の使い方はとても不思議な効果をもたらしてくれるのです。

ポイントとコツさえ掴めば、日常生活の中でも活かせる独自の姿勢や動き。

さあ、古武術を取り入れた身体のセルフケア、始めてみませんか。

「古武術は競技ではなく、術すなわち技。武士階級が社会の中枢を占めるようになった室町時代を発祥としています。いついかなる危険に出くわしてもおかしくない武士たちが、己の持てる最大の力を瞬時に発揮できるように磨き上げた身体の動かし方。文献や古典などの記録を紐解いて、動きの理(ことわり)を発展させてきた技術体系と理解しています」というのは、今回講師を務めてくださる身体教育家の林久仁則先生。さっそく編集部員も古武術ならではの身体の動かし方を体験してみます。

まずは「持ち上げる」動きから。先生の指示で、股を開き片膝に体重を乗せて立つ編集部員。こうすると、力の強い男性でもなかなか持ち上げられるものではありません。通常持ち上げようとすると、手のひらを上にして腕や腰に力を込めます。

しかし、林先生のやり方は、手の甲を上にした構え。親指を膝裏にひっかける程度に添えます。

そして上半身の力を抜いたかと思うと、力感もないのにふわっと簡単に持ち上がるではありませんか!力をこめて踏ん張っていた編集部員もこれにはびっくり。

「手のひらを上にして持ち上げようとすると肘や腰が支点になり、三角筋や上腕筋が緊張し部分的な負荷が生じます。一方、古武術のやり方は背中との一体感を高め、上半身だけでなく、下半身を含めた全体が動作に関与するように動きます。この動きは、体を部分で操作しないと考える独自の概念である“全体性”を象徴しています」

次は「立ち上がる」動きです。正座する先生を上から押さえる編集部員。「押さえられていることへの反応で身体には無自覚の緊張が生まれます。このままでは太ももの筋肉が押さえつける力とぶつかってしまい立ち上がれません。その状態を自覚することがコツです」。

「体の余計な力みに気づけたら、その力みを背骨に預けるように緊張をゆるめます。その質感の変化を感じられると思います。油断せずに押さえていてください」。と仰った瞬間、またしても力感なく立ち上がる林先生。なんだか古武術ってスゴい……。

人が押さえ込んでいるので立ち上がるのは大変だという思い込みを取り払い、身体への信頼を大切にする。こうすることで緊張の少ない楽な状態が作れます。力を付け足そうとするのではなく、“引き算の発想”に古武術の面白さがあると思います。

歩きの動きで重要なのは、尻の中央にあり背骨の一番下にある「仙骨」を意識することだと林先生は言います。仙骨の位置を見極め、骨盤の動きに沿うように手の甲を斜め上に向けて仙骨に押しあてます。そうして歩き出すと、手首を上げる程度の力でも、太ももが軽く上がり、乗り物に乗ったように足が進みます。

「仙骨を前に出す姿勢が上半身と下半身の連動性を強め、重心のある腰まわりが先行し、前に進む力が得られます。近いのは小便小僧のポーズ。だけど背中は弓ぞりにならないよう、背骨を如意棒のように上下に伸ばすイメージを持ってください。私はこれを“背中の軸取り”と呼んでいます。この姿勢を身に付ければ、たとえ腰骨に手をかけて後ろに引かれても力を入れずに前に進めますよ」

「骨盤を後傾させ仙骨の先端側を前に出し、深い呼吸でへそより下の内部から充実感を生み出します。それが満ちたままに、上半身の力みを楽にすることで「上虚下実」と呼ばれる上半身と下半身の繋がりが良い姿勢を保てます。

■体の上下の連動性を保つ

上半身と下半身をつなぐ仙骨の役割が理解できたので、次は仙骨および周辺の骨盤をスムーズに動かせるようになるトレーニング方法を教えてもらいました。

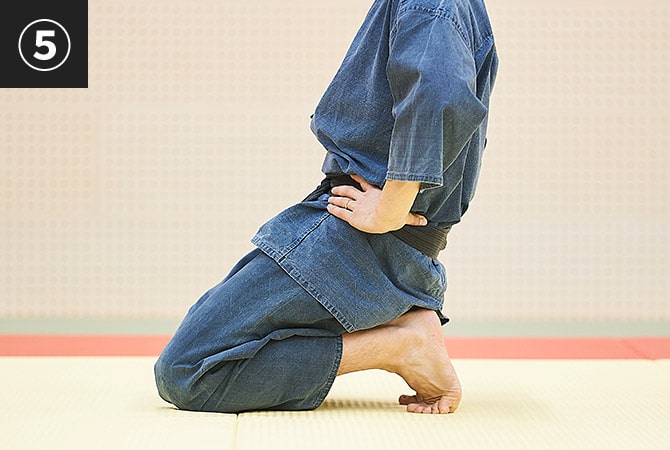

まずは林先生が「丹田起こし」と名付けた方法です。足の指を立てて座り、踵の上にお尻が乗る状態を作ります。

その姿勢から骨盤を後ろに傾けます。仙骨を前方に滑り込ませるイメージを持つといいでしょう。

そして下腹の腹圧を高めると、仙骨を中心に重心が落ちる感じと腹と腰が満ちる感覚が出ます。それが上半身と下半身が連動している状態です。

さらに、背中の軸取りをイメージしながら、腸骨(骨盤の左右に張り出した骨)に手を置きます。

そして骨盤を回転させるように後傾させていきます。その回転に合わせて胴回り全体が先行して浮くようなイメージを持つことで、太ももの力をあまり使わずにお尻が踵から離れて大きく骨盤を動かせます。

「この運動を続けていると、下腹部に力のこもった充実感が生まれます。古武術ではこれを「丹田を充たす」と言い、表層の腹筋より重視しています。腹圧を膨らませるように使うことで、下腹部に風船が膨らむような充満感が生じ、上下の身体の連動性を高めることができるのです」

■「連動性」を意識することで肩こりにも効果あり!

最後に林先生が紹介してくれたのは、肩甲骨や肩回り・首回りをしっかり動かしてほぐし、使えるようにするためのトレーニング方法です。

両手を上げ、体をアルファベットの「I」の状態に。そこから手のひらを外側に(小指を背中側に)返しながら肘を背中に寄せます。

肩甲骨を中心に寄せることをイメージしてください。後ろから見た時に、手と背中でアルファベットの「W」ができていることをイメージしましょう。

「この動きをする際に手のひらが肩より前に出てしまう方は、肩甲骨が後ろに寄せられず鎖骨まわりが固くなっています。手を肩より後ろにすることで肩甲骨を後ろ側に寄せることができ、肩甲骨上部の筋肉のほぐれを実感できます」

次に、手を左右に広げ、手と背中でアルファベットの「T」の状態を作ります。親指を上に立て、そこから正面に向け胸骨の働きを促します。

その後、物干し竿が回転するように胸骨や鎖骨まわりも一緒に動かすイメージを持ちながら、親指をそのまま下まで向けてください。

下まで行ったら、指を正面~上へと戻し、さらに背中側に向けましょう。胸骨も一緒に動かす意識を持ってください。

「このトレーニングは鎖骨と胸郭が連動して動く流れを作り出すもので、I~W~Tと続ければ、肩甲骨~鎖骨~胸骨まわりの可動域により高い効果が得られます」

いわゆる筋トレとは違い、体への負荷は少ないながらも体の内側を使っている実感があり、一連のトレーニングを終えた後に体の内側がしっかり温まっている感覚があるのが印象的です。

林先生は「古武術では、心があって良い身体の動きが発現するのではなく、体が整った先に良い心の状態があるという考え方を採ります。つまり、古武術は身体だけではなく心にも作用する側面があります。古武術のトレーニングには、場所や人数の制約もなくオフィスワークの傍らできるものも多いので、年齢や性別を問わず、体と心を整えたい方には、ぜひ気軽に試してみてほしいですね」と話してくれました。

2025.02.03

林 久仁則さん

身体教育家(体育学修士)

奄美大島生まれ。武術研究家の甲野善紀氏の身体操作に触れたことをきっかけに古武術の道へ。都内多数の会場で稽古会の講師を務める。また企業や大学・高校、行政での講座を通じ身体性を育む事業の展開と普及に努めている。2025年3月に東京・神保町に教室を開講。関連の著書も上梓している。