各事業所で、生きもの調査から

始まる自然との共生を推進

「自分たちの力でできる息の長い活動」をコンセプトに活動を継続

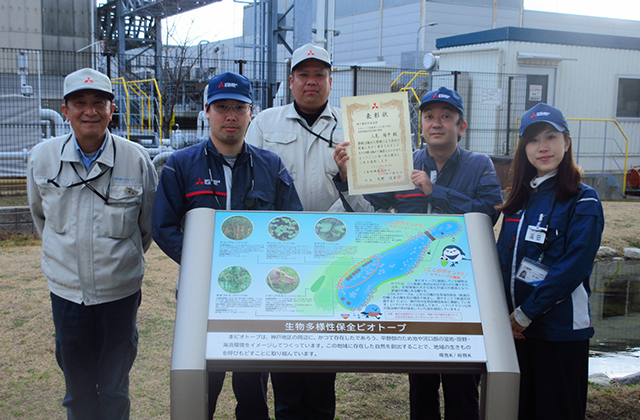

神戸地区のある和田崎町は、瀬戸内海上に突き出した和田岬の東寄りに位置しています。人工的に埋め立てられている場所が多く、神戸地区の敷地も3分の2が埋立地となっています。そうした中で2023年3月、専門家のアドバイスのもと、「神戸にかつて存在したであろう河口部の湿地・原野、海浜環境の再現」をコンセプトとするビオトープを造成しました。このビオトープを活用し、地域在来の水生植物・水生生物の育成保全などに取り組んでいます。

環境施設課、総務課が連携し、各関係会社の協力のもと、生物多様性保全への活動を前進させています。

事業所所在地

〒652-8555 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番2号

主な取扱製品

<神戸製作所>

官公庁・地方公共団体、上下水道・電力・鉄道・道路等の社会インフラ事業者、ビル施設分野向けの情報通信技術を基盤としたソリューションの提供、及び監視制御システム、広域運用管理システム、通信ネットワークシステム、各種情報システム、オゾン応用装置、運行管理システム、電力管理システム、交通変電用監視制御装置などの開発・製造・保守サービス

<電力システム製作所>

発電プラント・システムのエンジニアリング及び監視・制御装置、超電導応用製品、電力系統制御システム、電力流通関連システム

主な取組みテーマ

- ■外来種管理 [A-1-(2)]

- ■従業員と関係会社・MDライフ(緑地管理担当者)による生きもの調査を実施 [A-2-(1)]

- ■希少種・地域在来種を保全 [A-2-(2)] [B-4-(1)] [B-4-(3)] [B-4-(4)]

[ ] 内は取組みテーマの分類を示します。詳細については以下を参照ください。

取組みの特徴

- ■従業員が生きもの調査を実施。また緑地管理担当者が樹木などの詳細調査を行い、結果を共有

- ■環境施設課、総務課、緑地管理担当者で頻繁に話し合いを行い、活動内容を検討。

外部有識者(兵庫県立人と自然の博物館)の意見も取り入れ - ■上記の調査結果を地区のイントラサイトで逐次公開

- ■チガヤ草地は定期的に刈り取りを行い、刈り取ったチガヤを近隣の三石神社の神事向けに提供

- ■保護エリアを設けて希少種「ハマハナヤスリ」を保全

- ■地域在来の植物の保全に向けてビオトープを造成

神戸地区の活動テーマと自然の特徴

従業員による調査から徐々に活動を拡大

生産システム部 環境施設課

総務部 総務課

神戸地区での活動は、2016年に環境施設課が実施した生きもの調査に始まります。このときは43種の動植物を確認できましたが、広い敷地内に緑地が分散していること、課内に生きものに詳しい従業員がいないことなど、課題も明らかになりました。そこで、環境施設課と総務部総務課に加え、緑地管理を担当するMDライフとも連携したチームを結成し、活動を展開することにしました。

2017年3月以降は結成したチームが主体となって植物調査や、その結果に基づいた取組み内容の検討を推進。地元の「兵庫県立人と自然の博物館」にも相談して、2018年1月にはある程度指針を固め、“手づくり”でできることから取組みを進めてきました。

2020年3月からは、三菱電機の「生物多様性ガイドライン(チェックシート)」※1も活用しています。このチェックシートは事業所の生物多様性への取組み状況を定量評価するもので、生物多様性に関して企業が取り組むべき施策がチェック項目として網羅されています。これらをベースに活動計画・目標を定め、継続的なレベルアップに努めています。

また、2022年度には、専門家による生きもの調査の結果を踏まえて、地域在来種の保全を目的とするビオトープを造成しました。定期的に従業員による調査を行い、生きものの状況の変化を確認しています。

神戸地区では環境省「自然共生サイト※2」への登録も目指しており、着実に活動の深化・拡大を図っています。

※1詳しくは「事業所の生物多様性保全施策について」をご覧ください。

※2自然共生サイト:「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定する区域のこと。認定区域は、保護地域との重複を除き、「OECM」として国際データベースに登録される

地域の在来種・希少種を保全・活用

神戸地区では、外部有識者(兵庫県立人と自然の博物館)の意見なども参考に、地域の在来種である「チガヤ」の草地を保全する取組みを、種の「保全」と生態系サービスの「活用」という2つの観点から続けています。あわせて、2021年11月に敷地内で発見された希少種「ハマハナヤスリ※」の保全にも取り組んでいます。

※ハマハナヤスリ:兵庫県版レッドデータブック2020 Bランク(環境省レッドリスト「絶滅危惧ⅠB類」相当)

(1)敷地内に保護エリアを設定 ~チガヤなどの生育場所を確保

敷地内に保護エリアを設定し、チガヤの草地を設けて水やりや草刈りなどの手入れを行っています。現在は2つの保護エリアでチガヤを育てており、健全な草地が維持されるようにすることはもちろん、刈り取ったチガヤを近隣の三石神社に提供し、神事に活用していただくことを踏まえて(後述)、当該神事に向いた丈が長い、葉柄の太いチガヤが育つ条件を模索しています。

この一環として2024年度には、有識者のご意見を参考に、チガヤの刈込みの時期を見直し、夏場の奉納時だけでなく冬季にも実施することとしました。気温が低く葉の成長が止まっている間に一度葉を刈り取ることで、栄養が茎や根に集中し、春以降に生える葉がより太く長く育つことを期待しています。

また、管理に当たっては、チガヤと外見も植生もよく似た外来種「メリケンカルカヤ」を適切に排除できるよう、2つの種の見分け方をまとめた資料を関係者で共有するなどの工夫もしています。活動開始当初は穂の出る時期の違い(チガヤ:春~初夏、メリケンカルカヤ:秋)に着目し、チガヤが種を落とした7月中旬以降、穂が出る前のメリケンカルカヤを刈り取っていましたが、今では出穂前の状態でも区別がつくようになり、日常的に手入れを行っています。

2つの保護エリアに看板を設け、従業員に活動の意義を周知

2つの保護エリアに看板を設け、従業員に活動の意義を周知

2021年11月に敷地内の芝地で見つかった希少種「ハマハナヤスリ」の保全にも取り組んでいます。環境の変化による枯死などのリスクを軽減すべく、地区内の2カ所に保全エリアを設け、発見した株の一部を移植しました。適宜、有識者に意見をいただきながら、保全に努めています。2024年10月にはこの保全エリア内で別種のハナヤスリと見られる草本も確認されており、兵庫県立大学のご協力をいただいて種別判定を行っています。この結果を踏まえて、今後の対応を検討していきます。

ハマハナヤスリは芝地と花壇で育成

ハマハナヤスリは芝地と花壇で育成

別種のハナヤスリと思われる草本。ハマハナヤスリに似ているが、葉の形状が異なる

別種のハナヤスリと思われる草本。ハマハナヤスリに似ているが、葉の形状が異なる

(2)三石神社へ「チガヤ」を提供 ~地域の文化の保護に貢献

和田岬の三石神社では、毎年7月に「茅(ち)の輪くぐり」が行われます。これは国内各地で行われてきた神事のひとつで、チガヤやスゲなどの植物で大きな輪をつくり、その中を人がくぐることで病やケガレを祓うというものです。しかし、近年では輪の材料の調達に苦心しているとのお話を同社から伺いました。そこで2018年から神事の数日前に刈り取りを行い、得られたチガヤを提供しています。

2024年度は気候の影響もあり地域一帯でチガヤの生育が芳しくない状況でしたが、当社からの奉納分については「よく育っていた」とお褒めの言葉をいただけました。在来種の保全と育成を通じて、地域の伝統をつなぐことにも貢献できたと考えています。2025年度以降も引き続き奉納を行っていく予定です。

毎年7月に行われる三石神社での茅(ち)の輪くぐり。この輪の材料として、神戸地区で刈り取ったチガヤを提供

毎年7月に行われる三石神社での茅(ち)の輪くぐり。この輪の材料として、神戸地区で刈り取ったチガヤを提供

神事の参加者に配られる小さな茅(ち)の輪

神事の参加者に配られる小さな茅(ち)の輪

ビオトープを造成

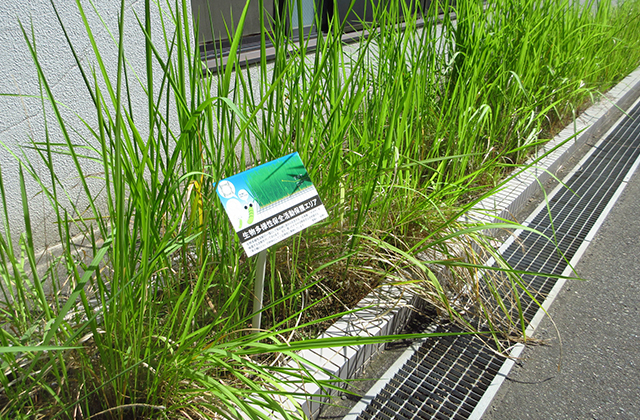

神戸地区では2023年3月、敷地内にビオトープを造成しました。外部有識者の意見を参考に、神戸市内にかつて存在した河口部の湿地・原野、海浜の環境を再現したものです。神戸市から譲り受けた地域在来の植物を本ビオトープ内で育成し、希少な種の保全を進めています。

造成時に導入した地域在来種(オオフトイ、デンジソウ、ガガブタ、タコノアシ、トチカガミ)は順調に生育しており、今後、株分けも検討しています。また2023年6月には、神戸市の協力のもと、市内の明石川水系から在来魚3種(メダカ、タモロコ、モツゴ)を採取し導入。更に2024年度には、アオミドロの繁茂が見られたことを受けて、これを餌とするヌマエビを新たに明石川水系で採取し、ビオトープ内に放流しました。こうした人の手による植栽・放流のほか、トンボの飛来やヤゴの生育も確認しています。2024年度には新たに希少種「シャジクモ」の生育も確認できました。これは導入した生きものに種などが付着していたものと考えています。

また、敷地内に自生していた海浜性植物「ハマナデシコ」の種を採取し、プランターで育成栽培するとともに、一部を池の西側の海浜性植物エリアに移植して保全を図っています。2024年には移植したハマナデシコが開花し、問題なく生育できていると確認できました。これを受けて、今後、海浜環境に一層近づけていくためのエリア拡大を計画しています。

新たに導入したヌマエビ。草食性のため魚類と共存しやすい

新たに導入したヌマエビ。草食性のため魚類と共存しやすい

開花したハマナデシコ

開花したハマナデシコ

確認されたシャジクモ(兵庫県版レッドデータブックCランク:絶滅危惧II類または準絶滅危惧相当)

確認されたシャジクモ(兵庫県版レッドデータブックCランク:絶滅危惧II類または準絶滅危惧相当)

ビオトープは人通りの多い建物の入り口付近に設置しており、活動の趣旨を説明する看板も設置しています。この内容についても、適宜、最新の状況を反映していく予定です。2024年度にはこれとは別に、地区全体の活動状況を一望できる看板も設置しました。本ビオトープでの活動は、神戸地区の生物多様性への取組みを内外にアピールすることにも貢献しています。

神戸地区のビオトープは植物の保全を主目的としたものですが、2025年以降に実施する地区内の区画整理とあわせて、在来魚の保全を図る第2ビオトープの造成を計画中です。今後、近隣の水族館などにも相談し、導入する生きものの検討も進めていきます。

新たに設置した看板では、地区内での活動を網羅的に紹介

新たに設置した看板では、地区内での活動を網羅的に紹介

近隣水族館の方がビオトープを視察(2025年1月)

近隣水族館の方がビオトープを視察(2025年1月)

ビオトープギャラリー

クリックすると大きな写真を見ることができます。

-

タコノアシタコノアシ科

河原や水田など水位の変化する湿地に生える落葉性の多年草。

8~9月に茎の先にたくさんの白い花がついた枝を数本伸ばす。名前の由来は花期が終わった後の花序がまるでタコの足のように見えることから名付けられた。晩秋に全体が紅葉する。 タコノアシタコノアシ科タコノアシ科

タコノアシタコノアシ科タコノアシ科 -

デンジソウデンジソウ科

水田や池、沼など流れのない湿地に生える落葉性のシダ。かつては水田の除草困難雑草だったが、除草剤に弱く、現在は各地で消失している。「四つ葉のクローバー」のような形で、小さな葉が田の字形に並ぶため、「田字草」(でんじそう)と名付けられた。花は咲かず胞子を形成するが、匍匐茎を伸ばして成長する。

デンジソウデンジソウ科デンジソウ科

デンジソウデンジソウ科デンジソウ科 -

ガガブタミツガシワ科

湖や池などの浅い水深の水辺に群生する多年生の浮葉植物。スイレンのような形の光沢がある葉を水面に広げる。7~10月に直径1.5cm程度の白い花(朝に咲き、夜に萎む一日花)をつけ、花びらには白い毛が多数ついている。名前の由来は「ガガ(カメ)」で水面に蓋をする意味からとされている。

ガガブタミツガシワ科ミツガシワ科

ガガブタミツガシワ科ミツガシワ科 -

オオフトイカヤツリグサ科

ため池や水路などに生える落葉性の多年草。

水平に這う地下茎から細長い1mほどの茎を直立させ群生する。7~8月に薄茶色の目立たない花を茎の先端につける。

「太いイ(イグサ)」の大きいものという意味で「オオフトイ」と名付けられたが、実際には「イグサ科」ではなくカヤツリグサ科。 オオフトイカヤツリグサ科カヤツリグサ科

オオフトイカヤツリグサ科カヤツリグサ科 -

トチカガミトチカガミ科

池、沼、河川、用水路などに生える多年草。葉の裏面中央の気嚢(きのう)と呼ばれる浮袋により水面に浮かび、8月~10月に純白の3枚の花弁からなる花を1日だけ咲かせる。神戸ではもう野生で見ることはできない。

「トチ」とは「スッポン」の意味で光沢のある丸い葉を鏡に見立てて名づけられた。 トチカガミトチカガミ科トチカガミ科

トチカガミトチカガミ科トチカガミ科

剪定枝を活用してエコスタックを設置

当地区では2021年10月から、構内で剪定した樹木の枝や幹を活用し、昆虫などのすみかとなる「エコスタック」を設置しています。

設置当初から2年間は、主にアリやクモ、バッタなどの利用、キノコなどの発生が確認できました。しかし設置位置が塀の影になることから、乾いた環境を好む生きものが少ないことが分かり、2023年度にもう1つのエコスタックを従来のものとは位置を変えて追加しました。

2024年11月には、専門家を招いてこれらエコスタックの生物調査を実施し、11種の昆虫類と3種の陸生貝類を確認しました。引き続きモニタリングを続けるとともに、別種のエコスタックの設置も検討するなど、より多様な生きものが利用できる環境づくりに努めています。

日当たりなどの異なる2カ所にエコスタックを設置

日当たりなどの異なる2カ所にエコスタックを設置

エコスタック生物調査

エコスタック生物調査

外部の専門家などとの協力体制を拡充

野外教室での植樹体験

野外教室での植樹体験

神戸地区では2024年から、生物多様性に関する取組みについて「尼崎の森中央緑地」との協力体制を構築しています。この緑地は、兵庫県が主導する尼崎21世紀構想の実現に向けて、県内の地域性種苗の育成や植樹を行っているものです。

2024年10月には、尼崎の森中央緑地で従業員とその家族を対象とした野外教室を開催しました。また、今後はビオトープに植栽する植物などについてもアドバイスや苗の提供をいただく予定です。

また、造成予定の第2ビオトープについて近隣の水族館に相談するなど、専門家のご意見を積極的に取り入れながら、地域の環境保全と地区内における活動の更なる強化に取り組んでいきます。

調査結果を分かりやすくまとめて、イントラサイトで従業員に公開

神戸地区ではこれまでに、複数回の生きもの調査に加え、エコスタックの生物調査も実施し、地区内での生きものの生息状況の把握を進めてきました。これらの調査結果を編集した資料を地区のイントラサイトに掲載し、従業員にも情報を発信しています。

2023年度の調査結果報告(抜粋)

2016年から2018年にかけて実施した3回の生きもの調査結果をもとに、9つに分割された敷地内の地図から各区画の生きものを参照できる「構内緑地植生マップ」や、区画ごとの代表的な植物を紹介する「構内野草自生マップ」を制作、掲載しています。「構内野草自生マップ」では植物の開花時期も紹介するなど、従業員の興味を喚起するよう工夫を凝らしました。このほかにも、取組みの指針や、現在進めている取組みについて、最新情報を適宜追加しています。

第1回調査後に作成した「構内緑地植生マップ」。生きものの特徴や、樹木では開花時期などを掲載

第1回調査後に作成した「構内緑地植生マップ」。生きものの特徴や、樹木では開花時期などを掲載

第3回調査後に作成した「構内野草自生マップ」。月ごとにどんな花が咲くかを分かりやすく編集して掲載

第3回調査後に作成した「構内野草自生マップ」。月ごとにどんな花が咲くかを分かりやすく編集して掲載

生物多様性ガイドライン(チェックシート)に基づく取組みを推進

三菱電機では、事業所の生物多様性への取組み状況を定量評価する「生物多様性ガイドライン(チェックシート)※」を策定しています。神戸地区では本ガイドラインをもとに、以下2本の柱で取組みを進めています。

※生物多様性ガイドライン(チェックシート)についてはこちら

(1)外来種を管理・防除

構内にある外来の樹木のうち、ニセアカシアなど繁殖力の強いものについては管理ルールを設け、増えすぎることがないよう、適宜、新芽(根萌芽)の剪定などを行っています。

2023年には構内で特定外来種「アルゼンチンアリ」が確認されたことから、神戸市や有識者に相談のうえ、薬剤の散布を行いました。これにより発見報告は大幅に減少したものの、2024年には一部の地点で引き続き発生が確認されたため、再び薬剤を散布しました。神戸地区の立地上、近隣からの再流入なども想定されるため、引き続き経過を観察しながら適宜対処していきます。

高い繁殖力を有し、在来種のシェアを脅かすことから特定外来種に指定されているアルゼンチンアリ

高い繁殖力を有し、在来種のシェアを脅かすことから特定外来種に指定されているアルゼンチンアリ

アルゼンチンアリの防除に向けて薬剤を散布

アルゼンチンアリの防除に向けて薬剤を散布

(2)樹名板の設置を推進

従業員にもっと生きものに興味をもってもらおうと、2020年度から、構内で樹名板の設置を始めました。明るく親しみやすいデザインとするなど工夫を凝らすほか、設置に当たっては、海に隣接している土地柄も踏まえて素材や場所を検討しています。

単に種名を伝えるだけでなく、その樹種が吸収するCO₂量を記載したり、樹種の詳細説明を二次元コードから確認できるようにするなど、内容面でも工夫を凝らしています。従業員の興味を惹きつけ、生物多様性保全の意義について意識する一助となるよう、必要に応じてデザイン・内容を見直しています。

2024年度時点の最新デザイン。引き続き常緑樹、落葉樹などの区分で色を分けるなどして樹種をイメージしやすいよう工夫を凝らした

菱神テクニカ(株)神戸事業部 資材・製造課 名板係

担当者コメント

2024年度も新しい試みを複数実施しましたが、こういった取組みは前例がないため、どのように進めていけばよいのか、どう管理するかが常に悩みの種です。自分たちが取り組むだけならば手探りでも進めていけますが、問題は担当者が交代した時にどうするか。まずは手法をしっかりと固め、マニュアルの整備なども検討していく必要があると考えています。

このように課題はありますが、最近では従業員から「かわいい看板を作ったんですね」「ビオトープに新しい生きものを入れたんですか?」などと声をかけられる機会も増えました。外部からの視察があったときにもビオトープの管理などについてお褒めの言葉をいただきます。活動を続けてきたこと、発信してきたことで少しずつ認知されるようになってきたのだなとうれしく思う瞬間です。

生産システム部 環境施設課

私は2024年4月から活動の推進担当になりました。ビオトープの観察などのため外にいると、声をかけられる機会も多く、「活動の認知は確実に広がっている」「多数派ではなくとも、ビオトープに意識を向けている人はいる」と実感しています。

神戸地区には数千人もの従業員が働いているので、中には生物への強い興味を持っている人もいるはずです。そうした方とつながって、共に活動していく方法なども今後考えられたらと思います。

総務部 総務課

マネジメントの声

活動を開始して数年が経ち、最近では日常の業務の中に生物多様性保全に関する活動がしっかりと織り込まれて「普通のこと」になってきたと感じています。2024年度にはこれまでの活動を更にブラッシュアップしていくような施策をいくつも実施しましたが、こうした一つひとつの取組みが、地に足の着いた活動にしていくうえではとても重要です。

また、引き続き情報発信にも力を入れていきたいと思っています。今後は自然共生サイトへの登録を目指していきますが、そのためには活動状況を定量的にまとめておくなど、情報発信のかたちについて改めて考えていかねばなりません。その意味でも、社内のみならず社外向けの発信、特にお客様をはじめとするステークホルダーの方への発信を意識したシフトチェンジを進めていきます。

電力システム製作所 生産システム部 部長

古賀 清訓(肩を組む写真右)

これまで活動を続けてきた結果、従業員やステークホルダーの方にアピールできる活動として定着してきたと実感しています。その一方で、個々の従業員を見ると、活動に関心を持って見ている人はそう多くはありません。こうした中、生物多様性保全のために進めている諸々の活動について、エンゲージメント向上という側面から捉え直すことも必要だと考えています。

たとえば、神戸地区は気軽に散歩できるような緑地が少ないのですが、他の製作所に目を向ければ、従業員が休憩するときなどに自然と緑地に集まっています。そこで、新規に設置するビオトープは立ち寄りやすい立地にしたり、近くにベンチを置いたりして休憩などに利用できるように計画する。こうした工夫があると、従業員が活動に意識を向けるきっかけになりますし、「この場所を守りたい」という意識が生まれるのではないかと期待しています。

電力システム製作所 生産システム部

環境施設課 課長

辻 宏哲(肩を組む写真左から2番目)

神戸地区では2024年度もビオトープの活用を中心に様々な施策を実施しました。特に、行政との協力体制を築いたことは大きな進歩だと思っています。

私は過去に他の製作所で生物多様性保全に携わった経験があるのですが、その中でも行政の協力を得ることでぐっと活動の幅が広がったことがありました。より良い活動のために知恵をいただくのはもちろん、活動の発信、社外にある他の活動事例の情報収集にもつながるなど、メリットは多々あります。地域の専門家の方につないでいただきやすくなったことは、今後の活動に向けた大きな財産だと思います。

電力システム製作所 生産システム部

環境施設課 副課長

佐藤 健太郎(肩を組む写真右から2番目)

神戸地区の活動の一つにチガヤの育成と神社への奉納があります。2024年7月にも奉納を行い、「気候の問題もあって全体的に生育状況が良くなかったが、三菱電機から奉納されたチガヤはよく育っていた」というお言葉もいただくことができました。自然共生への取組みを地域共生にもつなげられているという貴重なケースですから、今後も力を入れて活動を続けていきます。

私が当社に入社した1999年ごろは、企業と自然とのかかわりはCSR、自然保護、社会貢献といった文脈でとらえられていました。つまり、事業の傍らで、企業市民として地域との貢献にも取り組むという考え方です。それが今ではサステナブル経営という形になり、事業活動と地域共生や自然共生は一体のもので、私たちにとっても必要なことなのだという考え方に変化しました。従業員にも改めてその点を意識してもらいたいです。野外教室など自然に触れる機会を積極的に設けること、また社内外への積極的な情報発信が、その一助になればと思います。

神戸製作所 総務部 総務課 課長

𠮷本 明央(肩を組む写真左)