第9回その1

音楽のプロ × AIのプロ 対談「AIと音楽表現」

各ジャンルの著名人を迎えてのプロフェッショナル対談、今回のテーマは「音楽」。

国内外で活躍する現在もっとも先鋭的な音楽家・大友良英さんを迎え、AIと音楽表現の今後について、たっぷりとお聞きしました。

プロフィール

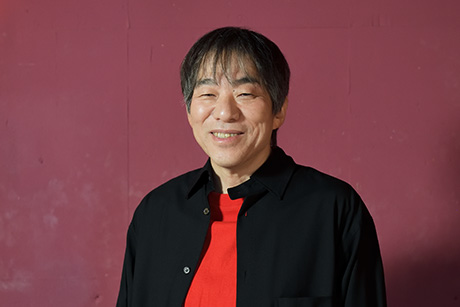

大友良英(おおともよしひで)

1959年生まれ。音楽家、作曲家、ギタリスト、ターンテーブル奏者。1990年代より国内外のノイズ/フリージャズ・シーンで活動を開始。大友良英ニュー・ジャズ・クインテットほか多数の名義によるアルバム/参加作品は現在までに300枚を超え、カヒミ・カリィや浜田真理子らアーティストのプロデュースも手がける。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』を始め、NHK大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』やカンテレ『エルピス-希望、あるいは災い-』などドラマの音楽でもその手腕を発揮。文筆家としても著作多数。

渡邉圭輔(わたなべけいすけ)

1968年生まれ。三菱電機株式会社 ビジネスイノベーション本部 事業DX支援チーム 部長(Maisart戦略)。音声認識、音声対話などヒューマン・マシン・インターフェース技術の研究開発を経て、AI・データ分析を軸とした顧客共創活動に取り組む。現在はデジタル・イノベーションの力による新事業創出に向けたAI戦略の策定・実行に携わる。大の音楽好きでもあり、自らもトロンボーンを演奏。三菱電機ソシオテックウインドオーケストラでは指揮者も務める。

お互いの仕事

お互いの仕事

について

ふたりの演奏者

まずはお互いに自己紹介からお願いいたします。

大友良英(以下:大友):

渡邉圭輔(以下:渡邉):

(笑)僕は1968年生まれです。三菱電機株式会社のビジネスイノベーション本部というところにおりまして、ここはAIのようなデジタル・テクノロジーとイノベーションの力で新しいビジネスをつくり出していこうという部署です。弊社のAI技術ブランド「Maisart®(マイサート)※1」の展開を開始したのが2017年なのですが、そのときは研究所におりまして、いつも身近に技術開発がありました。

あと...実は僕も音楽をやっています。

※1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略。全ての機器をより賢くすることを目指した当社のAI技術ブランド。

大友:

お、パートはなんですか?

渡邉:

トロンボーンです。社内に「三菱電機ソシオテックウインドオーケストラ」という50名程度の楽団がありまして、そこでは指揮棒を振ったりもしています。

大友:

え、え、そうなんですね!僕もたまに指揮しなきゃいけないときがあるんですが、最近は肩が痛くて、後ろのほうの人から「もっと高く上げてくれないと見えません」なんて言われちゃって。

渡邉:

(笑)指揮者はハードですよね。僕は高校の吹奏楽部で学生指揮者として指揮をしたのが最初なんですが、みんなが楽器を吹いているときに、僕だけ廊下で腕の筋肉を鍛えていました。廊下を通る同級生からは「あいつなにやってんだ」って思われいてたと思います(笑)。

大友:

そんな子どもがなぜ理系の道に?

渡邉:

もともと好きだったんでしょうね。小学校の頃に電子工作にハマって、回路図を見ながらラジオをつくったりもしていましたから。もしかしたらトロンボーンも、メカっぽいスライドが剥き出しになっているという造形に惹かれたのかもしれません。

大友:

わかる!男の子はツマミとかボタンとかに偏愛的なものを感じやすいですよね。私も電子工作にはハマりました。渡邉さんと僕、たぶんすごく共通項が多いような気がするなぁ。

ピアノはAI的

渡邉さんは大友さんの音楽や活動に対して、どんな印象を持たれていますか?

渡邉:

本当にすばらしいと思います。音楽はもちろん、音の響きそのものに惹かれます。大友さんは「ノイズ」とおっしゃっていますが、音色それ自体に個性があって、積み上げられた和音や音楽の理論を超えて、自分が予期しない音が入ってくるのが非常に魅力的です。それこそ今日のお話のテーマであるAIにとっては再現の難しい「独創性」というものを強く感じますね。

大友:

今日はAIのことたくさん訊きたいと思っているんですよ。「もしAIに自分の演奏を大量に覚え込ませたら自分よりも自分らしい演奏をするのじゃないか」とか。

渡邉:

(笑)大友さんの領域にいくのはまだまだ先のことのような気がしますね。確かにAIというのは大量のデータを覚え込ませることでその能力や精度を上げていきます。それは音声データに関しても例外じゃないのですが、あくまでAIが得意とするのは規則性やパターンに則ったものであって、大友さんのような直感的フレーズや即興の再現というのはなかなかに難しいと思います。

大友:

自分の演奏がデータになりにくいというのはよくわかります。譜面にならない部分が多いということですよね。たとえばピアノという楽器は「肌理(きめ)の粗いデジタル」だと思うんです。もちろんそれでも物凄く繊細なことができるんですが、指が触れる鍵盤にしてもボタンのオン/オフ的なところがあって、譜面に書かれた「情報」を演奏するのに適していているという意味で、デジタル的。AIとの相性はとてもいいはずなんですよね。

逆に渡邉さんのトロンボーンなんかはすごく難しいはず。あの楽器はすごく原始的な部分がありますからね。

渡邉:

そうですね。すごくアナログな楽器です。

デジタル化していく人間

大友:

アナログ/デジタルの話だと、大昔にドラム・マシンが発売されたときのことも思い出しました。最初にあの音を聴いたときは「なんて人工的な音なんだろう。こんなの音楽にならない!」と思っていました。でも、80年代になったらドラム・マシンのサウンドのほうが主流になってきて、みんなの耳も慣れてくる。すると不思議なことに、人間のドラマーが叩くリズムも、どんどんドラム・マシンみたいになっていって...

渡邉:

人間がマシンにあわせていったと。

大友:

そうです。ドラム・マシン以前のドラマーってものすごく(テンポが)揺れていて、それが自分には気持ちよかったんですけど、いまは揺れるドラマーなんてほとんどいませんからね。それといっしょで、たとえば今後AI技術をつかった音楽制作が進むと、たぶん後続の作曲家は「AI的な音楽」に身体が寄っていくように思うんです。

渡邉:

それはあるかもしれませんね。常に音楽はテクノロジーの進化と両輪的に発達してきましたからね。

大友:

現に今の若い編曲家や演奏家は、音声編集技術とともに育ってきているんで、音楽の肌理が過去のものよりものすごく細かくなってきているように思えます。そこが今の音楽の面白さでもありますが、いっぽうで渡邉さんのやられている吹奏楽なんかは古典的なかたちを残していて、人の技術やその集合のしかたによって、いろんなバグを呼び込む可能性がある。

もちろん自分の音楽もそうしたバグだらけで、それが今の音楽のありかたと拮抗して、ある種の個性のようなものが生まれているように思います。

渡邉:

大友さんはターンテーブルでレコードを逆回転させたり、わざと針を飛ばしたり、あのオーディオ機器をひとつの楽器として演奏されていますよね。

大友:

開発者に怒られそうな使い方ばかりしています(笑)。本来バグだったものから音楽が生まれたりする、その瞬間を見るのが好きなんでしょうねぇ。それを考えると、今後渡邉さんの思いもよらない方法でAI技術を駆使するミュージシャンが出てくる可能性がありますよね。わざと(AIに)無茶な要求をして、出てきた音をさらに加工していったり...

渡邉:

それは面白いですね。あくまでAIの得意分野というのは大量のデータ処理であったり、繰り返しの作業。その成果をどう活用していくかというのは僕ら人間の楽しみですからね。

AIの音楽

AIの音楽

間違えるAI

大友:

最近はメロディにコード進行をつけてくれるAIというのも出てきましたよね。もちろん仕事に使ったりはしないんですけど、ときどき間違ったヘンなコードをつけてくるのが面白くて、たまに触っています。人間のバグってパターンがあるじゃないですか。テンポが走ったりモタったり、毎回同じところで間違えたり。やりがちなコケ方というのは決まっていますけど、それとはまた違った予想もしない間違いが出てくるのが可笑しくて。

人間は手の大きさもだいたい決まっていますからね。

大友:

そう。AIの場合は肉体的な制約がないので、バグの出し方が人間じゃありえないものになる。そこから生まれるものにはすごく興味があるかな。

渡邉:

とことんバグを楽しんでらっしゃる(笑)。

音楽ソフトウェアとしてのAIであれば、わたしはひとりでトロンボーンを練習したいときに伴奏してくれるAIがあったらいいなと思っています。CDをかけながら練習すると、自分がCDに合わせることになっちゃいますし、かといって四六時中誰かを呼んで伴奏してもらうわけにもいきませんので...

その技術が実現すれば、AIとの共演ということになりますね。

大友:

確かにAIがこっちの演奏を理解して返してくれるのであれば、それはすごく面白い。

渡邉:

人の感情を読み取るAIの開発も進んでいるんですよ。顔の表情や心拍など種々のデータから、人の「嬉しい」や「悲しい」を見分ける技術というのも出てきています。

大友:

やっぱりAIが人間といっしょに共存していくには「意志の疎通」は外せないポイントなんですね。とくに即興演奏の場合は、お互いへの信頼関係というのはとても重要。人間同士でも初めていっしょに演奏する人の場合はプレイが成り立ちにくかったり、逆にすっと出来てしまったり。そのへんの感覚的にしかわからないものを、今後AIの技術へと落とし込んでいけるのであれば、すごく面白そうです。

たとえば即興演奏をしていて、言葉や目線がなくても「もう終わりがきてるな」とか「もっと続けたいのね」みたいなことがお互いのフィードバックでわかることってあって。もしその感覚をAIが理解したら、すごいことになるんじゃないかな。

AIの即興演奏

技術的な側面から考えたとき、

渡邉さんはAIに「即興的な演奏」は可能だと思われますか?

渡邉:

ランダムなプログラムから偶発的におもしろいものが生まれる可能性はありますけど、やはり大友さんのような演奏は難しいと思いますね。ランダムにしてもどこか仕組まれたものに感じてしまうと思うんです。

大友:

人間のランダムとは明らかに違いますよね。ただ、ある意味AIは即興演奏に向いていると思いますよ。というのも、即興演奏というのはその場その場で新しいことをやっているように聴こえるのかもしれないけれど、あれは「作曲している瞬間が断続的に続いている」とも言えると思うんです。作曲というのは音符やコードを書き留めて、長い時間をかけて定着させることによってそう呼ばれるわけですけど、ひとつひとつの音階や展開を思いつくのはいつも瞬間的なものですよね。ウェイン・ショーターの名言に「瞬間でやるのが即興。それをゆっくりやるのが作曲」というのがあって、僕も本当にその通りだなって思います。

渡邉:

どちらも蓄積の放出には変わりがないと。

大友:

そうです。だからAIは優れた作曲家であり即興演奏家になる可能性というのを多分に秘めていると思います。人間を超えるスピードで答えを出し続けることに長けていますし。

渡邉:

なるほど。その視点はなかったですね。

大友:

そもそも僕らが即興演奏に対して夢のように語っている「無から有を生み出す」みたいなイメージも、結局のところは過去の経験の蓄積とか脳や筋肉についたクセが出ているだけのような気もするし、AIの場合はその蓄積というのを、無限にストックできるわけですしね。

AIとの共演

これはさきほどの「データになりにくい演奏」にも通じる話ですが、たとえばAIに「甘い音」のような感覚的ニュアンスを教えることは可能なのでしょうか?

渡邉:

おそらく音の周波数帯で分析して、そこにどういう成分が多いか少ないかというのを基準にすれば、可能だと思います。いろんな音のサンプルに対して、いろんな人がどう感じたかというのをラベルをつけて覚え込ませれば、AIはある程度判断できると思います。ただ、そもそも「甘い音」や「硬い音」という感覚的なものに、デジタル的なハッキリとした正解があるのかどうかという話にもなってきますね。

大友:

それは聴き手の経験と音楽との間で生まれる感覚や感情だったりするので、音楽から受ける印象というのが、聴き手の記憶に強く結びついている。音楽というのは聴き手という相手あってのもので、なにかしらの画一的な基準で判断できるものではないんです。そもそもマイナーの和音を聴いて悲しいとか、メジャーだと楽しいというのも、そういうふうな刷り込みがある文化の中で育ってきた聴き手がいるからで、べつに普遍的なものではないと思うんです。悲しい場面にマイナー調の音楽がかかってることが多かったからそう聴こえているだけな気がするんですよね。

それでも大友さんはAIと共演してみたいと思われますか?

大友:

もちろん!今だってやってみたいし、なんの抵抗もないですね。よく「コンピューターは心がない」って人がいるけど、お前だって心ないじゃんっていう人はいっぱいいるから(笑)。まあ、それはともかく、音楽は決して「心」という漠然としたものを表現しているみたいなものではなくて、もっと多様な要素が、──たとえば物理的なものとか、生理的なものなど──複数の人間のさまざまな記憶などが複合的に絡みあったものだと思ってます。

たとえばある巨匠の音楽を聴いて「彼の人生の深みが伝わるなぁ」みたいなことって言われたりしますけど自分にとってそこはあんまり興味のないところで、むしろ出てきた音がなぜ相手におもしろいと伝わるのかのほうに興味があるんです。そもそも「おもしろいってなに?」ってことも含めて、そこを考えるのがおもしろい。「AIという人間にとっての他者」が入ることで、そのバリエーションや可能性がひろがるような気がするんです。ですから人間であれAIであれいっしょに演奏してみたいのは変わらないです。

あと、AIだって長くいっしょにやっていれば、クセみたいなものが見えてくると思うんですよ。「このAIはこの音をブツけるとバグるな」とか(笑)。そうなると、ある種の感情のやりとりが生まれますよね。

渡邉:

確かにAIも人間が与えるデータの種類によって、その性能に個体差が出てきます。それを個性やクセとして愛でていくというのはとても面白い考え方ですね。

大友:

AIにはなんの感情もないのかもしれないけど、きっと人間には、AIが可愛くなる瞬間というのが訪れるはずなんですよ。つくる側だけで音楽は生まれるわけではなく、聴き手が自身の記憶を参照することで音楽が生まれるというのと同じで、感情がないと思っていた相手になにかを感じることができるのが、人間という生き物なんだと思います。

まだまだ終わらないAI×音楽談義。

後半にも「役にたたないAI」や「AI=妖怪説」など、大友さんならではの見解が続々と登場します。

大友良英さん参加の話題作

『Stone Stone Stone』

- アーティスト名

- :大友良英スペシャルビッグバンド OTOMO YOSHIHIDE SPECIAL BIG BAND

- 形態

- :CD、大友良英による全曲解説12Pブックレット付!!

- 税抜価格

- :2,500円

- 発売日

- :2022年8月31日(水)

音楽家の大友良英です。1959年生まれです。世間的には映画やテレビの音楽のイメージが強いかもしれませんが、自分のルーツは実験音楽や即興演奏だと思っています。ギターのほかにはターンテーブル(レコード・プレーヤー)も使っています。それもいわゆるDJの人たちとは違って、ノイズやサウンド・コラージュ主体の使い方ですね。

うちの親父は電気技師で、幼少期から工具や部品に囲まれて育ったので、多少は自分にも理系の血が流れてます。AIに関しても完全に肯定派ですね。もしAIのチップみたいなものがあるならすぐに頭に埋め込んでほしいぐらい(笑)。