Digging the computer Vol.1

【Vol.1】0と1ではない、もう一つの計算機。アナログコンピュータの思い出(前編)

2021年6月

高度成長期の研究開発を支えた”アナコン”

かつて「アナログコンピュータ」(以下:アナコン)という計算機が存在したことをご存じでしょうか。デジタルコンピュータは情報を0と1に置き換えて処理します。アナコンは情報を電圧の大小で表します。入力電圧に対して演算増幅回路を使って数学的な処理を行い、結果も電圧として出力します。アナコンの大きな特徴が様々な物理現象を電気回路で近似して、その過程を電圧の変化として観察できることです。例えばバネに重りをぶら下げた時の振動が徐々に減衰し最終的に停止していく過程をシミュレートできます。

第二次世界大戦末期に開発されたアナコンは戦後日本でも広く普及し、1960年代には研究開発に欠くことができない存在となったほか、機械の自動制御などにも活用されていました。しかし、その後のデジタルコンピュータの劇的な進歩によりアナコンは急速に姿を消していきました。

埃をかぶっていたアナコンの使い方を独学でマスター

名古屋工業大学の水野直樹教授(当時)は、ご自身の研究にアナコンを活用した経験を持ち、貴重な技術遺産といえるアナコンの実機を現在も保存されています。水野教授はアナコンとの出会いを次のように振り返ります。

「学生時代に所属した研究室に見慣れない機会がありました。これは何ですかと尋ねると”アナログのコンピュータで微分方程式を解析するのに役立つんだ”と言われました」

この時のアナコンが現在も保存されている三菱電機のMELCOM EA-7420です(写真)。水野教授が研究の世界に足を踏み入れた1970年代後半、すでに計算機の主流はデジタルコンピュータに移っており、研究室のEA-7420も使われていませんでした。しかし、”増幅回路を使って計算する”という仕組みに興味を持った水野教授はアナコンの使い方を独学でマスター、自身の船舶制御の研究に導入します。舵を切るなどの制御に対して、船舶がどのような反応をするかをシミュレートする部分にアナコンを活用しました。

名古屋工業大学 水野直樹教授(当時)と、船舶制御の研究で仕様した三菱電機のアナログコンピュータ MELCOM EA-7420

当時は困難だったリアルタイムシミュレーションが可能だったアナログコンピュータ

「船舶をきちんと制御できるかを調べるためには、制御対象がリアルタイムに反応する必要があります。アナコンを使うことで実指しの船舶と同じ時間スケールで現象を再現することができました。当時のデジタルコンピュータでは実物と同じ速度で動きを計算するのが難しかったのです」

こうした物体の運動シミュレーションはアナコンの代表的な用途でした。

また当時、コンピュータは大学の計算機室に出向いて使うのが当たり前でしたから、アナログとはいえ自由に使えるコンピュータがあることは大きなメリットでした。

「学生がコンピュータを1台専有しているというのは、当時としてはとても贅沢な環境だったと思います」

その後水野教授は企業と共同でアナコンによって船舶の動きを再現し、これをデジタルコンピュータで制御する新しい方式を開発、製品化も実現しました。この船舶制御の研究は、デジタルシミュレーションに移行した後も続けられ、水野教授のライフワークのひとつとなりました。水野教授は当時の環境を次のように語ります。

「当時はアナログとデジタルの両方が使われていました。デジタルコンピュータも汎用部品の組み合わせからマイクロプロセッサへと変わる時期で、中身を見て理解することができました。道具の仕組みを知って使えるという意味で、研究者には良い時期だったと思います」

Digging the computer Vol.1

【Vol.1】0と1ではない、もう一つの計算機。アナログコンピュータの思い出(後編)

2021年9月

シミュレーターや自動制御などにも使われていたアナコン

アナログコンピュータ(アナコン)は、数値を電圧の大小で表し、これを演算増幅回路で昇降させることで計算を行う装置です。1960年代には企業や研究機関に広く普及、数値演算だけでなくシミュレーターや自動制御など幅広い用途に使われていました。

名古屋工業大学の水野直樹教授(当時)はかつて自身の研究にアナコンを活用され、現在も貴重な技術遺産であるアナコンを保存されています。インタビューの後編となる今回は、実際のアナコンの使い勝手などについて伺いました。

配線パネルごと交換してプログラムを素早く変更

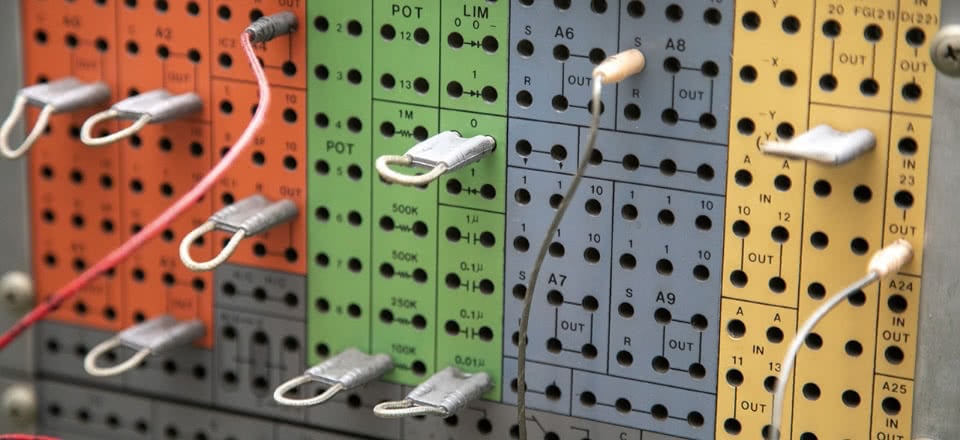

アナコンでは、パッチベイと呼ばれるパネルにケーブルを差して、内部の演算モジュール同士を接続します。この配線作業がアナコンのプログラミングとなります(写真右下)。

「私が使っていたMELCOM EA-7420はパッチベイのパネルが簡単に交換可能だったので、パネルを複数用意しておけば素早くプログラムを入れ替えることができました。パネルが固定式のアナコンでは、プログラムを変更するたびに配線をやり直さなければなりませんので、これはとても便利な機能でした」

アナコンの演算結果は電圧の推移をペンレコーダーで紙にグラフとして記録したり、オシロスコープの波形を写真に撮るのが一般的でした。しかし水野教授はアナコンの出力をミニコンに取り込んでデジタルデータとして解析していたそうです。こうしたアナコンの入出力にデジタルコンピュータをつなげる構成は「ハイブリッド計算機」と呼ばれ、アナコンの後期に使われた手法でした。

MELCOM EA-7420はレバー操作で簡単にパッチベイパネルを交換でき、素早くプログラムを変更することができた

アナログコンピュータならではの限界と難しさ

水野教授は、船舶制御の研究において制御に対する船舶の動きをリアルタイムにシミュレートするためにアナコンを活用しました。シミュレーターとして威力を発揮したアナコンですが、運用上はやはりアナログならでの難しさがあったといいます。

「難しさのひとつはアナコンのダイナミックレンジの狭さです。デジタル計算機ではデータの桁数を増やすだけで小さな数から大きな数まで扱えます。しかしアナログ計算機で扱えるデータの範囲は動作電圧に依存し、機種によって例えば±15Vなどと決まっています。ですからデータが大きく変化する現象をアナコンで扱うのは難しかったです」

また、デバッグ作業にも困難が伴いました。

「最大の問題は計算を途中で止められないことでした。アナログではスイッチを入れると現象の最初から最後まで一気に動いてしまうので、うまくいかない時の原因を探すのが難しかったです。この点では、どこでも任意の場所で計算を止められるデジタルの方が勝っていました」

物理現象を利用するアナコンは現在でも教育用として有用

すでに実用ツールとしての役割は終えたアナコンですが、アナコンは現在でも教育用ツールとして有用だと水野教授は語ります。

「物理現象を利用して計算するアナコンは、その物理的な特性を越えた答えは出てきません。接続を間違えれば回路が動かなかったり発振したりします。一方、デジタルでは因果関係がおかしくてもそれらしい答えがでてしまう場合があります。ですから物理現象のシミュレーションについて学ぶツールとして、今でもアナコンの存在意義があると思います」

水野研究室にはアナコンのほかにも多数の歴史的なコンピュータ保存されていました。

「日本のコンピュータ史を語るうえで貴重な遺産ですので、どこかに場所を確保して展示して後世に伝えられればと思います」