Vol.54

大阪・関西万博と未来への夢

皆さんがお持ちの、最も古い記憶とは何であろう。

おそらく、ひとは誰でも、その記憶の奥底に、幼少期の記憶をあつめた小部屋のような空間をもっている。人生における最も古い記憶たちは断片的で、前後脈絡のないスナップショットのような画像でしかない。しかし、ふとしたきっかけでその部屋に立ち返り、その記憶を愛おしく思うときが、きっと誰にでもあるのではないだろうか。

僕のなかのその小部屋には、様々なスナップショットと共に1985年の「つくば万博」の情景が収められている。「つくば万博」の正式な名は国際科学技術博覧会である。あるいは、科学万博とも呼ばれた。「宇宙」、「地球」、「科学」の未来像が、つくばという広大な敷地に展開された。僕は、町内会が催した万博バスツアーでその地を訪れたと記憶している。

正直なことをいえば、具体的な展示内容を覚えているわけではない。それを理解するには、当時6歳だった僕は幼すぎた。しかし、幼少期の僕にとって「つくば万博」が印象的であったのは、そこに未来や科学が、建物や乗り物となり、また芸術作品となり、実像として存在したことにある。

未来や科学とは曖昧な概念であり、通常は焦点を絞ってもその実像が目前に結ばれることは決してない。しかし、「つくば万博」では、未来と科学が、見わたす限りの街並みとして、明らかな実体となり出現していた。当時の僕にも、それを感じることができた。そのワクワク感や高揚感、何かが始まるという気持ち。科学に対するあこがれのような気持ちは、あるいは、そこで僕のなかで産声をあげたのかもしれず、今でも幼少期の記憶をあつめた小部屋を訪ねれば、それを思い出すことができる。

思えばそれは、僕が科学に向かう原点の1つであったろう。

皆さんの、その小部屋には何があるだろうか。自分の原点のようなものが、そこにしまわれてはいないだろうか。

三菱未来館「JOURNEY TO LIFE」

実は、このコラムは、別のことから書き始めるつもりでいた。

今月に開幕した「大阪・関西万博」についてである。

この大阪・関西万博で、僕は三菱グループによる、「三菱未来館」の映像作品の総合監修をさせていただいた。タイトルは、「JOURNEY TO LIFE-いのちの始まり、いのちの未来」というものであり、万博全体の主題である「いのち・生命」というものに対して、その起源と未来を探るというのが、三菱未来館のコンセプトである。

この映像作品「JOURNEY TO LIFE—いのちの始まり、いのちの未来」は、アストロバイオロジーそのものといっていい。

舞台は、生命誕生前夜の地球から始まり、多様な生命へと広がっていく様を、美しくも、スリリングに描く。潜水艇、兼宇宙船のJOURNEY TO LIFE号に乗りこみ、熱水噴出孔で生きていた原始生命からカンブリア大爆発、さらにはシルル紀の生物陸上進出、ジュラ紀や白亜紀の巨大爬虫類の時代を経て、哺乳類の登場と人類による文明へと続く、地球の変遷をめぐるのである。

大河の源流が、山から沁みだす1滴のしずくにあるように、地球の多様な生命たちもまた、元を正せば、1つの始まりに源流をもつ同じ生命だという40億年の連続性を感じることができる。

同時に、こうも思う。生命あふれる地球、この地球以外に生命はいないのだろうか、と。

火星旅行

JOURNEY TO LIFE号は、このあと火星旅行へと向かう。

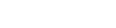

これまでのコラムで繰り返し述べてきたように、火星はかつて地球と瓜二つの水の惑星であった。両者は45億年前に太陽を周る惑星として誕生し、その後、35億年前ほどまで、おおまかにいえば似たような進化を辿ってきた。

地球に生命が誕生したのが42億年前とも、40億年前ともいわれる。この時期には、火星も似たような水の惑星であった。

地球はその後、40億年間にわたって水の惑星であり、プレートテクトニクスという、古い地殻が地球内部に沈み込んで失われる働きのため、生命誕生当時の記録は完全に失われている。しかし、このプレートテクトニクスがあるおかげで、火山活動が絶えず起き、水や大気が常に補充されて、地球は水の惑星たりえた。

一方で、火星は35億年前に、水の惑星から砂漠の惑星へと変貌を遂げた。火星内部から、火山活動のかたちで、水や大気が補充されなくなってしまったためである。しかしそれがため、火星には35億年前以前の古い地殻が、そのままむき出しに残っている。生命の誕生当時の記録が、火星であれば手に入るのである。

地球におきた「いのちの始まり」という奇跡は、火星でも起きたのだろうか。生命誕生、その瞬間の記録が火星には残っているのだろうか。

皆さんはJOURNEY TO LIFE号で、それを見に行くのである。

同時に、火星への旅は、現在、急速に起きている人類の宇宙への進出を踏まえた「いのちの未来」でもある。月や火星に人類がこれからどう活動領域を広げていくのかを、ダイナミックな映像でリアリティをもって伝える。

科学のリアリティ

そう、この映像作品の1つの特徴は、そのリアリティにある。

たとえば、地球のジュラ紀の海に生きる巨大爬虫類の眼の位置、首の可動域、さらに火星の探査ローバ―の形状、居住モジュールの場所という細部に対して、こだわりにこだわりを重ねている。ただ、細かく作るというわけではない。そこに、科学を潜ませているのである。

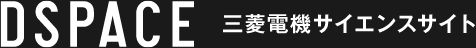

例を挙げれば、火星に到着したJOURNEY TO LIFE号が、火星の観光ツアーに出かける場面がある。そこでは、マリネリス峡谷という大峡谷の間を飛ぶのであるが、これは現実のNASAの最新探査データをもとに、峡谷にある岩体ひとつに至るまで、これを正確に再現して作ったものである。

ここを通り過ぎるのは、10秒ほどの時間である。しかし、そこに詰め込まれたリアリティは、科学に基づいた贅沢なほどの実体である。

ともすれば、あいまいになってしまう未来や科学を実体とするのは、リアリティだと僕は思っている。そして、それはきっと、僕が「つくば万博」で感じたように、それを見る皆さんにも伝わると思っている。

僕らの棲む地球とは、生命の惑星である。惑星が恒星のごく近傍にできれば灼熱の惑星になり、また遠くにできれば極寒の惑星になる。地球が水惑星でいることができたのは、熱すぎず、寒すぎない、太陽からほどよい距離に地球が誕生したためである。同様に、火星も同じようにほどよい距離に生まれた。

太陽があるこの天の川銀河には2000億もの恒星がある。これら恒星のうち、地球のようにほどよい距離に惑星をもっている天体は、1%ほどだと推定されている。つまり、20億個ほどの水惑星が、天の川銀河に存在していることになる。

これら水惑星は、生命あふれる惑星なのだろうか。

もし、火星に生命がいれば、生命の誕生自体は、20億に1つの奇跡ではなく、ありふれた惑星の進化の帰結だともいえよう。

この宇宙は生命で満ちているのか、それとも僕らは孤独なのか、その試金石が火星にある。

皆さんは火星で、その運命の時に立ち会うのである。

万博の意味

世の中には、なぜ今の時代に万博をやるのかという声もある。費用や経済効果といった興行面での心配をあげる人もいる。

もし僕が万博をやる意義を問われれば、それは子供たちのためだと答えるだろう。

「未来」、「科学」、そして「いのち」といったものを、子供たちがその記憶の底の小さな部屋に大事にしまえるには、それ相応の実体が必要となるのではないだろうか。ゲームやYouTubeだけで、それは可能だろうか。

世の中における視野の射程が狭くなりつつある。基礎研究においても、どんな役に立つのか、どんな実装や産業化があるのか、といった要素が盛んに問われるようになっている。もちろん、そういった要素が学問の一面であることは否定しないし、近景はより一層精緻に描かれなければならない。むしろ、近景を精緻に描くことで、明日生きるための収益が生まれる。しかし、一国、あるいは世界としてみれば、その未来の絵画には、近景と同時に遠景も必要ではないか。僕は、万博とは、数十年後の未来に向けた投資だろうと思っている。

さて、このコラムを書くにあたり、「つくば万博」にも、三菱グループは三菱未来館を出展していることを知った。総合プロデューサーは「ゴジラ」の生みの親である田中友幸、そして顧問には竹内均も名を連ねていた。竹内均は地球物理学者であり、僕の学問上の師である松井孝典のさらに師という関係にある。つまり、僕は竹内均の孫弟子にあたる。これには少し驚いた。

僕の記憶には明確にないが、きっと40年前の「つくば万博」で、僕も竹内均が手掛けた三菱未来館に行っていたであろう。三菱未来館はどの万博でも高い来場者数を誇っているのである。

と、同時に、今から数十年後、僕はこの世にいないかもしれないが、そのときにもし万博が開かれるのであれば、今の「大阪・関西万博」の情景を幼少期の記憶に持つ子供たちが、やがて科学者となり、作家となり、事業家となり、芸術家となり、あるいは参加者として、これに加わり、次の子供たちに夢を託そうとするという未来が訪れるのではないかと、僕は夢見てしまう。

そういったことを期待させる何ものかが、万博にはある。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。