Vol.46

岐路にたつ火星からの帰還

火星からサンプルを地球に持ち帰る。

これが達成されれば、その意義は単に別の惑星の物質を手に入れることに留まらない。生命がこの宇宙においてありふれた存在なのか、あるいは僕ら地球生命は宇宙において特別な存在なのかという究極の問いに対して、初めて直接的な手がかりを得るかもしれないのである。

火星は誕生当初、地球と似たような水の惑星であった。海や湖、川があり、厚い大気もあった。そこでは原始的な生命が誕生していた可能性があるといわれる。あるいは、現在でもどこかに生命が生き延びているかもしれないともいわれる。

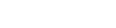

NASAの火星探査車パーサヴィアランスは、太古の昔に東京湾ほどの大きさの湖をたたえていた火星のジェゼロ・クレーターに2021年に着陸し、当時の湖に堆積した泥や砂を採取している。採取した泥や砂のサンプルは小さな帰還用カプセルに収納され、現在10個ほどのカプセルが火星上に置かれている。もし湖に微生物がいれば、泥や砂はそれを一緒に保存した堆積物となる。

これらカプセルは、その後、別の小型探査車によって回収され、火星上の無人ロケットまで運ばれて火星を脱出し、宇宙空間でさらに別の宇宙船によって回収されて地球に持ち帰られる。これが「火星サンプルリターン計画」の全容である(参照:第3回コラム「火星探査の新時代の幕開け—「忍耐」という名の探査車」)。

あるいは、「全容だった」と、今はいうべきかもしれない。

火星サンプルリターン計画は、現在、大きな岐路に立たされている。予算超過と計画の遅れによって、現在、地球への帰還計画そのものを白紙に戻すことになったのである。今回は、この揺れ動く火星サンプルリターン計画の現状についてお話しよう。

バランスボールを積み重ねる

当初の火星サンプルリターン計画におけるリスクとは、数多くの高度技術が組み合わさって初めて成功するという点にある。火星での小型探査車のカプセル回収、無人ロケットの設置と発射、火星周回軌道での宇宙船同士のドッキングとサンプルの受け渡し、さらには地球への帰還、地上でのサンプルの徹底した管理。

まるでバランスボールの上にバランスボールを重ねて、その上に立ち上がろうとするようなもので、1つでもバランスが崩れると全体が崩壊してしまう。

同時にこれだけの多段階のステップがあれば、それだけ費用は高くなる。世界情勢の不安定化による物価高もあり、計画全体にかかる費用は110億ドル(1兆6000億円)を超えている。

このように多段階的に宇宙機がサンプルを受け渡していく必要性は、実は、惑星保護という観点からの要請でもある。惑星保護とは、生命が存在する可能性のある太陽系天体、具体的には火星、エウロパ、エンセラダスなどへ着陸する探査機に対する徹底的な滅菌、さらにはこれら天体から地球にサンプルを持ち帰る際に課される天体表面に降り立った探査機を、直接地球に帰還させないなどというルールである。

このルールは、地球の微生物をこれら天体に持ち込まず、また、これら天体からの生命を地球上に管理されたカプセル以外に持ち込まないということを徹底するためのものである。

一方で、このルールがあまりにも厳しいため、「いるかもしれない生命を守る」というルール自体が足かせとなって、宇宙での生命探索そのものが現実的なコストで到底行えなくなっているというのも事実である。

計画の白紙化

火星サンプルリターン計画に必要な多段階での技術開発や実施のコストは膨らみ続け、数年前から、サンプルリターン以外の火星探査はもとより、他の天体への探査も実施できない、あるいはずっと未来に延期せざるを得ないという状況になっていた。

2024年になって、ついにNASAはサンプルの地球への帰還計画を白紙に戻した。

しかし、これは、サンプルの持ち帰りを行わないという意志決定ではない。NASAは、これまでの計画よりも、よりシンプルで、より安価でのサンプル持ち帰りの方法を一般に公募したのである。一般というのは、これまでの中心だったNASAだけでなく、民間企業も含まれる。

アルテミス計画によって、月や火星に人類を送り込むことを検討し、実際にロケットの開発を進めてきた民間企業が、すぐさまこれに手を挙げた。

「うちであれば斬新なアイデアで火星からサンプルを持ち帰れる」

研究所や企業は、こう主張し、各自の計画をNASAに提案したのである。

NASAは2024年6月に、提案された中から10の計画を絞り込んだ。ということは、すなわち、少なくとも10以上の計画がNASAに提案されていたことである。驚くべき数だといえよう。

絞り込まれた10の内、3つはNASAの研究所であるが、7つは民間企業からの提案であった。スペースX、ブルーオリジン、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、エアロジェットなどの新旧の航空宇宙企業がNASAによって選定され、これから90日間スタディが始まっている。技術的にも実現可能で、迅速かつ安価な計画がどれなのか、精査されるのである。

民間企業の月・火星への挑戦

この精査の結果がどうであれ、いったん白紙化された火星サンプルリターン計画は、もはや当初のようなスケジュール感で行われることはないだろう。当初は2030年代前半に火星試料を地球に持ち帰る計画であったが、これは早くとも2030年代後半にならざるを得ないというのが大方の見方である。

同時に火星サンプルリターン計画の方向性は、太陽系探査の構造改革になるのではないだろうか。これまでの太陽系探査では、NASAが国の予算を使い宇宙機を開発してそれを飛ばしていたのに対し、火星サンプルリターン計画を民間企業が請け負うことになれば、NASAが出資したお金を使って、民間企業が宇宙機を開発して火星の探査を行うことになる。

月ではすでにこの流れが生じている。

NASAによる「商業月面輸送サービス(CLIPS)」がそれであり、NASAがお金を出して、民間企業に月面まで観測器や探査車を輸送する事業を行ってもらう。月面に人間が行くときに必要となる観測装置やカメラ、ドリルなどを搭載した民間宇宙機が、民間のロケットで打ち上げられて月へいく。

火星サンプルリターン計画に手を挙げたスペースX、ブルーオリジン、ロッキード・マーチンは、当然のごとくCLIPにも参加しており、月で生まれた潮流がいよいよ火星に到達したともいえなくもない。

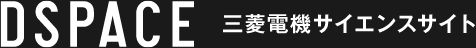

民間企業は、月の次に火星でのビジネスが生まれると予想し、リスクをとって大胆にも火星サンプルリターン計画に参加する。これにより地球から火星表面までの往復技術を先んじて獲得し、全世界にこれを宣伝したいともくろんでいる。実際、ブルーオリジンは、火星サンプルリターン計画より前の2024年9月に、NASAの火星磁気圏探査衛星を自社のロケットで打ち上げることを決定し、火星への旅に先鞭を付けている。

同時に、月・火星の探査においてはお金の出資元になってしまったNASAからは、優秀なエンジニアたちが民間企業へ続々と流出しており、こちらも止められない流れとなっている。こちらの流れも、やがて日本やJAXAにも到達するのではないだろうか。

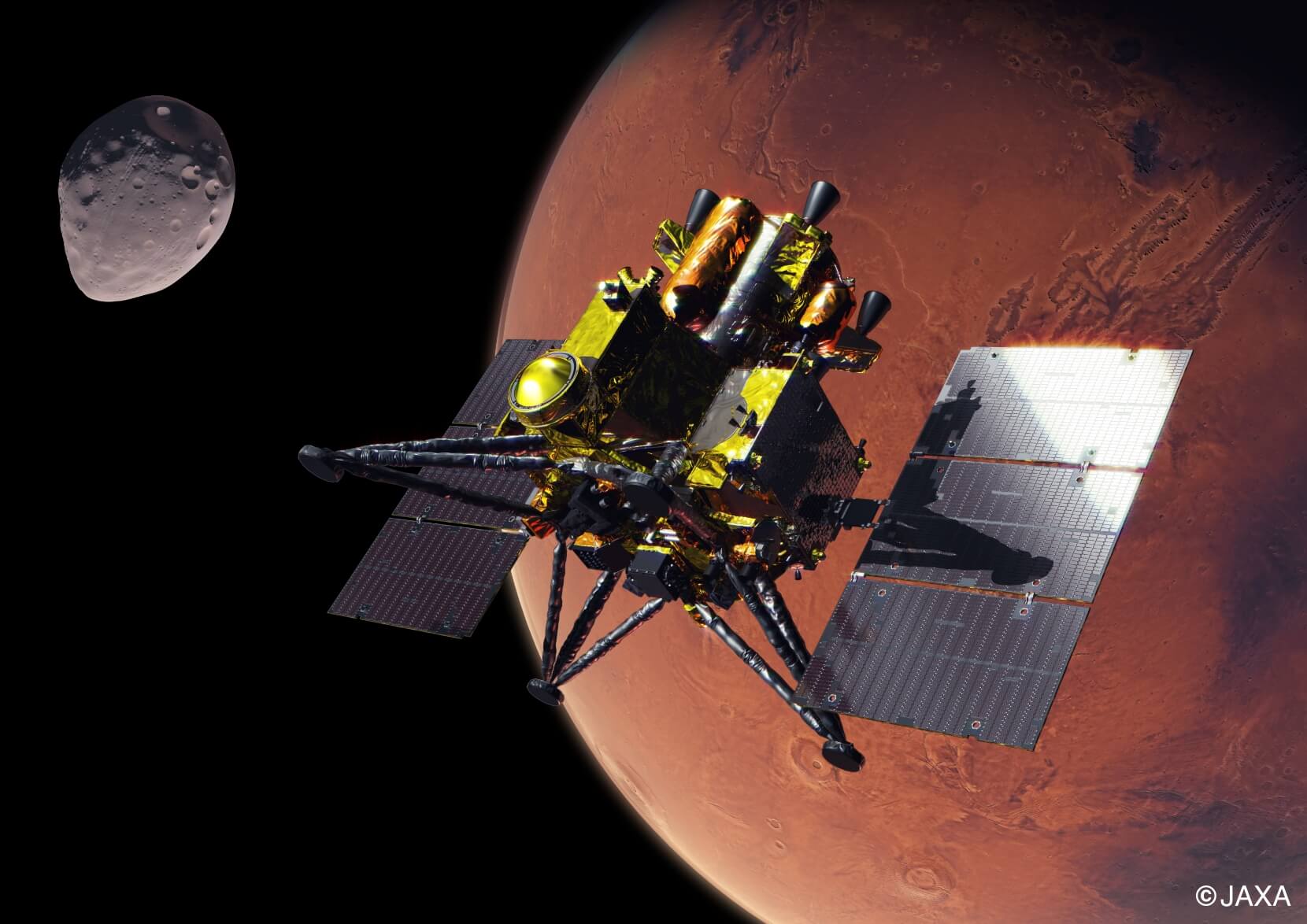

火星衛星探査計画(MMX)

さて、この岐路に立つNASAによる火星サンプルリターン計画であるが、これを興味深く眺めている国に中国と日本がある。

中国は2024年6月4日に、嫦娥6号が月の裏側で世界初となるサンプル採取を成功させ、離陸した宇宙機が計画通り月の周回軌道に戻っている。その後、嫦娥6号は地球にサンプルを持ち帰る予定である。成功すれば、貴重な月の裏側からの初めてのサンプルリターンとなり、科学者の大きな期待を集めている。

中国は当然、月の次に火星からのサンプルリターンを計画している。NASAの火星サンプルリターン計画における1つの足かせとなった惑星保護のルールを、中国が守るかどうかは不透明である。というのも惑星保護のルールは、国際的な国同士の取り決めではなく、欧米を中心とする宇宙科学の学術会議における方針を、欧米関係各国が紳士協定として準拠しているという状況だからである。つまり、法的な拘束力はない。

仮に中国が惑星保護ルールを守らずに火星サンプルリターンを行えば、比較的安価でできるかもしれない。同時にそのときは各国も企業も、惑星保護を順守する意義がなくなり、なし崩し的に火星サンプルリターン、さらには民間による火星旅行も堰を切ったように行われるかもしれない。

さて日本には、火星衛星探査計画(MMX:Martian Moons eXploration)がある。MMXは2026年度での打ち上げを目指しており、火星の月であるフォボスから表面のサンプルを地球に持ち帰る。フォボス表面には、火星本体へ衝突した小天体によって巻き上げられた塵がわずかではあるが降り積もっていると考えられている。火星からの塵には、かつてこの星が水の惑星だったころの泥や砂も含まれているに違いない。場合によっては、そういった泥や砂から、火星生命の痕跡が見つからないとも限らない。

NASA火星サンプルリターン計画の遅れにより、日本の探査が初めて地球外生命の痕跡を発見するという栄誉を受けることがあるのだろうか。中国も日本も、サンプルを持ち帰るのは2030年代初頭の予定である。複雑な情勢のなか、MMXへの期待が、否が応でも高まる。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。