Vol.47

火星の月はどう生まれたのか

前回のコラム(参照:第46回「岐路にたつ火星からの帰還」)で、僕はNASAが主導する火星サンプルリターン計画について述べた。これを述べる過程で、日本の火星衛星探査計画(MMX:Martian Moons eXploration)についてわずかに触れた。今回は、このMMXを少し掘り下げてみたい。

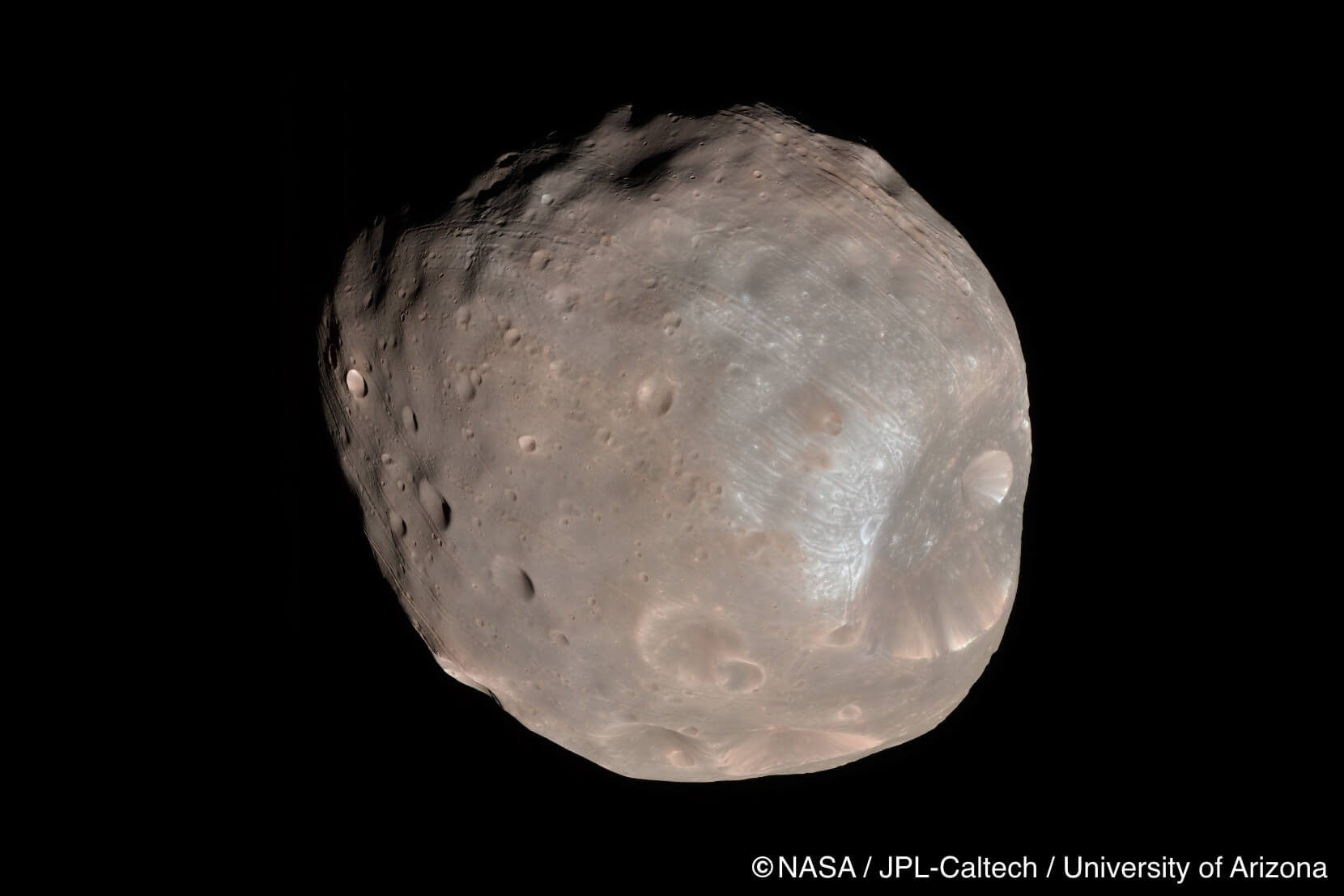

MMXとは「はやぶさ」、「はやぶさ2」に続く、日本の小天体サンプルリターン探査シリーズの第3弾である。火星の2つの衛星であるフォボスとダイモスを訪れて、内側を周るフォボス表面から砂のサンプルを地球に持ち帰るという計画である。

先代の「はやぶさ」、「はやぶさ2」は、共に小惑星の探査機である。それぞれイトカワとリュウグウという名の小惑星を訪れた。小惑星は、原始太陽系において、惑星になりきれなかった微惑星(惑星を作った小天体)の生き残りである。いわば太陽系の化石といった天体で、地球が生まれる前の原始太陽系の情報を今でも留めているという面白さがある。

しかし、無数の小惑星に対して、イトカワとリュウグウというたった2つの小惑星に行くことにどんな意味があるのだろうか。それは、太陽系には大まかに2種類の小惑星があることによる。岩石でできた岩石質(“S”tone)のS型と、岩石に加えて水や有機物を含む炭素質(“C”arbon)のC型。「はやぶさ」初号機はS型小惑星イトカワを、「はやぶさ2」はC型小惑星リュウグウを訪れ、サンプルが地球に持ち帰られた。すべての小惑星に訪れずとも、僕らはS型とC型の代表たるイトカワやリュウグウを使って、他の小惑星を分類し、そこにある物質を予想できるようになった。まさに一点突破、全面展開という「孫子の兵法」の戦略といってよい。

S型とC型は、それぞれどういう天体であろうか。S型小惑星は原始太陽系の比較的太陽に近い側、つまり地球や金星ができたような内側領域に存在した微惑星の生き残りであり、地球をつくった主たる岩石の情報を留めている。一方で、C型小惑星は原始太陽系の外側、低温で氷や有機物がふんだんにある領域に由来し、水や有機物がどう地球に運ばれてきたのか、海や大気や生命をなす物質が、どこからやってきたのかという情報を与えてくれる。

さて、第3弾となるMMXが訪れる火星の衛星は、何を僕らに物語るのだろうか。

火星の月の起源説

MMXの主たる目標は、火星の月を訪れてその起源を明らかにすることである。半径1740キロメートルの地球の月に比べれば、火星の月は極めて小さい。半径たった10キロメートル程度の、とるに足らない大きさしかない。これほど小さな月の起源を調べる意義を説明するためには、まずその起源の仮説について述べねばならない。

火星の月の起源には、2つの説がある。1つは巨大衝突説、もう1つは捕獲説である。

巨大衝突説は、その名のとおり、かつて火星に巨大天体が衝突し、それにより大量の物質が火星の周辺にばらまかれたというものである。その周辺にばらまかれた岩石の欠片から、火星の月ができたとする考えである。

ご記憶の方もおられるだろう。これは地球の月をつくったジャイアント・インパクト説の火星版である。そっくりそのままのシナリオといってよい。

アポロ探査によって、地球の月はジャイアント・インパクトと呼ばれる巨大衝突でできたことが明らかになった。この巨大衝突は気まぐれで、その当たる角度や速度次第で、地球の月のような大きな衛星ができることもあれば、衛星ができずにきれいに両天体が合体する場合もある。あるいはその中間として、火星の月のようにごく小さな衛星を複数残すこともありえる。

巨大衝突説

巨大衝突の気まぐれさに期待して、大きな衛星ができる場合が地球、小さな衛星ができる場合が火星、と、この説の支持者たちは想像している。そして、その当たり方次第で、地球や火星の海と大気がどのくらい吹き飛ばされるかなど、生命誕生前夜の表層環境も決まる。まさに、地球生命にとって—あるいは、もしいるならば火星生命にとっても—、この巨大衝突が運命の一発であった。これにより、生命誕生に好適な環境がつくられたからである。

小型月着陸実証機SLIMは、地球にとって、この運命の一発がいかなるものであるのかを調べようとしている(参照:第42回コラム「SLIM着陸成功とアストロバイオロジー」)。これがわかる地球の月のマントルの露出する地点に、無事ピンポイント着陸を果たしたのは2024年1月である。その科学成果は、また語るべき時がきたらお話ししよう。

さて、MMXが調べようとするのは、火星においても、この巨大衝突が起きたのか、起きたとすればどのような一発だったのか、という点である。

もし、SLIMとMMXが共に、地球と火星にそれぞれ起きた巨大天体衝突の全容をつまびらかにするならば、惑星のでき方という意味において、僕らの認識が一新されるに違いない。惑星はその形成最終期において、巨大天体が猛烈に衝突するというイベントを経て誕生するという認識が実証されるのである。

いくつかの理論によると、太陽系の内側には、惑星サイズの巨大天体が20個ほど存在し、それが互いに激しくぶつかり合い、地球や火星が誕生したといわれる。しかし、これらはあくまで理論。実証がなければ、神話伝説の範囲を出ることはない。

生命誕生、地球誕生前夜に繰り広げられた、巨人たちの戦いともいうべきこの神話伝説を、実際に物的証拠を伴い実証しようとすれば、それは、その遺物そのものである火星衛星や地球の月を訪れるほかない。

SLIMとMMXは表面上では独立した計画のようにみえるが、その地下深くでは水脈はつながり、1本の豊潤な帯水層をなしている。それは、僕らの棲む惑星のでき方とでも呼ぶべき帯水層である。

火星の月は極めて小さい。小さいが当然ながら、その天体がもつ意義は、天体の大きさだけでは決して測れるものではない。

捕獲説

さて、もう1つの火星衛星の起源説、捕獲説についてである。

捕獲説とは、飛んできた小惑星を火星がたまたま重力的に捕獲して、自分の衛星にしてしまうというものである。「そんなことがあるのか」と惑星科学者に問えば、「それは大いにありうる」という答えが返ってくる。惑星科学者は、「木星や土星にある100個近い衛星をごらんなさい」と言うであろう。

木星や土星の衛星のほとんどは、こうやって重力的に捕獲された彗星や小惑星である。有名な木星のエウロパやガニメデ、土星のタイタンは半径1000キロメートルを超える巨大衛星だが、これらはガス惑星誕生時に同時にできた月たちで、きれいに惑星の赤道面上を周回している。一方で、ずっと後から捕獲された衛星たちは小さく、それこそフォボスと変わらない大きさしかない。その軌道は赤道面に対して垂直に立っているものもあれば、惑星の自転の逆まわりに周っているものもあり様々である。

小天体たちは、ランダムな方角から、木星や土星に近づいてくる。その多くは惑星に衝突したり、重力的に加速されて遥か彼方に飛ばされたりしてしまう。そのなかで捕獲される小天体は極めてまれである。たとえるなら、3メートル先のコップにピンポン玉を投げて、見事コップのなかに玉が入るくらい珍しい。

しかし、その確率がゼロでない証拠に、木星や土星には数多の捕獲衛星たちが存在する。下手な鉄砲数うちゃ当たる方式で、とにかく小天体がたくさん木星や土星に近づけば、そのなかで捕獲されるものも出てくるということである。

さて火星の衛星も、このようにして捕獲された小惑星なのだろうか。実際、火星衛星の表面の色は、広義のC型小惑星のそれによく似ている。

巨大衝突説の弱点が、実はここにある。高温になる巨大衝突でできる岩石の破片は岩石質であり、大分すれば、C型よりS型小惑星に近いものになると予想される。火星衛星のC型小惑星に似た色は、巨大衝突説にとってはいかにも旗色がわるい。

地下水脈はつながる

しかし、捕獲説にも大きな弱点がある。木星や土星の捕獲衛星の軌道は、その天体がやってくる方角がランダムであることを反映して、どれもランダムである。赤道面上に円軌道をなすものはない。しかし、衛星フォボスとダイモスは、火星の赤道面上を美しくほぼ円軌道で周っている。こういった衛星を小惑星の捕獲でつくろうとすれば、3メートル先のコップにピンポン玉を入れるどころではない、とてつもない奇跡を要する。もちろん、捕獲説の支持者たちは、様々な条件を課して、これが奇跡でなく、十分な確率をもって起きうるということを理論的に示そうとしている。一方で、巨大衝突で衛星ができれば、その破片は火星の赤道面上に飛び散り、衛星はその面上にきれいに並ぶことになる。衛星の軌道だけみれば、巨大衝突説に分がある。

つまり、巨大衝突説も捕獲説も、現在までのところ、どちらも一長一短で決め手に欠く。だから、探査による実証が必要なのである。

もし捕獲説が正しいとすれば、火星衛星の捕獲が実現するほど、数多のC型小惑星が飛来してきたことを意味する。「はやぶさ2」が明らかにしたこととは、C型小惑星が水や有機物の運び屋であり、同時に、初期太陽系におきた大動乱により、その運び屋が太陽系全体に散らばったことであった(参照:第31回コラム「リュウグウの有機物は何を語るか」)。

火星衛星が捕獲された小惑星だった場合、水や有機物の運び屋は、予想以上に数多く内側の太陽系にまで侵入し、地球や火星の海と大気の誕生に寄与したに相違ない。こちらも、「はやぶさ2」とMMXが、各水脈を通じて地下の帯水層でつながったようなものである。

さて、去る2024年7月1日、H3ロケット3号機が種子島から無事打ちあがったというニュースがあった。2026年度、MMXはこのH3ロケットで打ち上げられ、日本の宇宙探査史上初めて、火星圏への到達と地球への帰還を目指す。

僕は、MMXによって、火星衛星の2つの起源説のどちらが正しいかが決着することを期待する。しかし一方で、この従来説のどちらもが鮮やかに裏切られることもわずかながら期待している。現実は絵にかいたようなものではなく、予想しないような発見が常に科学をドライブする。このことは、過去の例を挙げるまでもなく、科学に内在する本質的な面白みであり、またそういった発見が新たな水脈につながり、僕らの自然に対する理解が面的に深化するからである。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。