Vol.48

妖怪とアストロバイオロジーIV “神話における生と死”

妖怪とアストロバイオロジーの雑談の第4回目である。これまで「天狗」、「鬼」、「ヤマタノオロチ」を取り上げた妖怪談義とはやや趣が異なるが、今回は神話そのものを考えたい。

世界には多くの神話がある。

神話は文化のなかで発明されたものであり、文化が地域や民族、時代に対して固有のものであるかぎり、神話そのものも、そういった形而下学的な固有性を有している。たとえば、日本とエジプトの神話を比較してみても、あるいは平安時代と令和の妖怪を比較してみても、それぞれが基本的にまったく異なる、個別のものであることはよく理解できる。

一方で、面白いことに、本来、個別であるはずの神話や妖怪に共通点を発見することがある。これはいわば、幾多ある世界の文化の共通点といえるものである。その共通点とは、人間が本来もつ感覚に根差しているに相違なく、そうであるならば、その共通点を比較論的に見渡し、通奏低音ともいえる、人間の本質的な世界観や人生観を抽出することは、何らかの意味があるのかもしれない。

神話での生死観

今も昔も、人間や社会における大きな出来事として、「生」と「死」がある。生と死は、生命にとって相反する事象ではあるが、両者が直接結びつくことは、現代社会においてはあまりない。しかし、神話においては、すべてのものが結びつき、濃厚な関係性を持つ。実際、この両者の関係性を、世界の神話において見ることができる。

その関係性とは、人なり神なりの「死」が、新しい「生」を生むきっかけとなるということである。たとえば、日本神話のイザナミは、イザナギとともに国を生み、神を生んだ。その際、火の神カグツチを生んだ火傷が元で死んでしまう。死の国である黄泉でイザナミは、一日に千人を殺すと言いつつイザナギを恨み、イザナギは、それならば地上で一日に千五百人を産むと言い合う。火の神の誕生にはイザナミの死が必要であり、また地上で命が生まれるには、また死も同様に必要であるといっている。

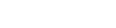

インドにおいては、バラモン教における上位三階級(バラモン、クシャトリア、ヴァイシャ)を再生族という。再生族は、生と死が繰り返される輪廻のなかにある。死者の灰がガンジス河に帰されると、魂は宇宙の月に向かって飛び、雨として地上に降り新しい「生」として生まれる。チベット神話でも死者は死の国を旅し、試練に打ち勝つと、地上に新しい命として再生できる。エジプト神話では、太陽神ラーは生の象徴であり、冥界王オシリスは死の象徴である。オシリスは死の裁判官であると同時に、植物神であり生命の再生も司る。ナイル河が氾濫し、そのたびに生命が死に、その死が新たな生となる。

これら世界の神話はすべて、物質、あるいは自我でさえ絶対的な存在はなく、変幻して移ろうことをいっている。変幻するなかで、あらゆる全てのものは互いに関係をもち、その関係も単純な因果関係ではなく、ある人の死は別の人の生を産み、また別の瞬間には逆の因縁が生まれている。本能的に人間は、自然や社会を、精妙にしてやむことのない動的で柔軟なものとして見ていることがわかるようである。近代以降に西洋で生まれ、現代世界を覆っている、機械論的な自然や社会の見方とは明らかに異なるものである。

星の生死

実際、神話における互いに因縁をもち変幻するという生死観は、宇宙における星の「生」と「死」をかんがえる上で、まことに正しい見方といってよい。星の誕生とは、宇宙にたゆたう低温のガスと塵が集まり、内部が高圧高温となって核融合が開始することである。一方で、星の死とは、核融合が止まったり、爆発したりすることである。はたして、両者にどのような因縁があるのだろうか。

僕らの地球がある太陽系は、ひときわ美しい渦巻きをもつ天の川銀河にある。46億年ほど前、この天の川銀河の片隅で、年老いた一つの星が終末期を迎えていた。太陽の15倍もの質量をもつ恒星であった。

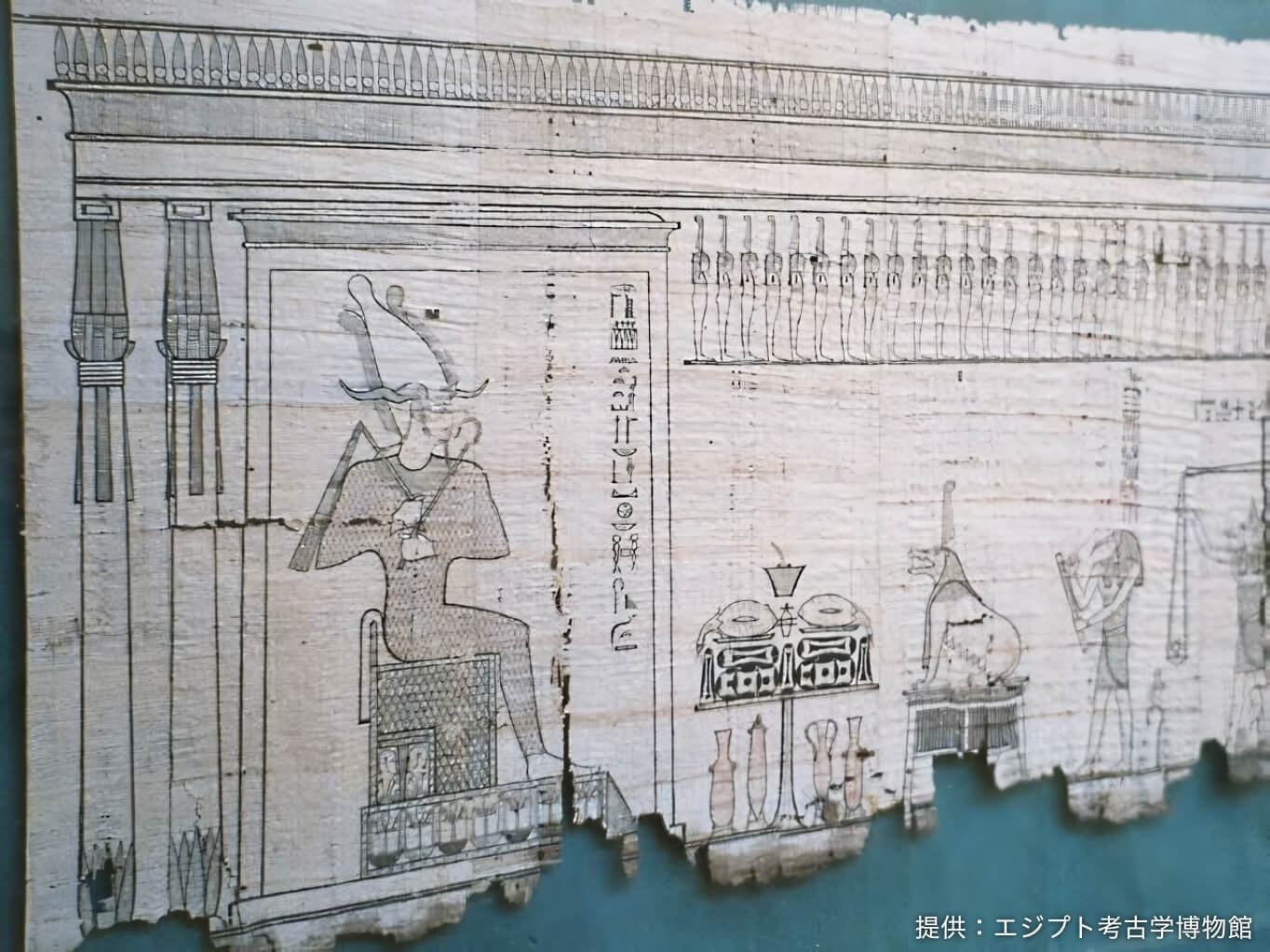

終末期のその星は徐々に膨張し、真っ赤に燃える巨大な星となり、はち切れそうに膨れている。空気を入れすぎた風船が破裂するがごとく、やがて、膨れきった巨星は超新星爆発と呼ばれる大爆発を起こして死に至る。星の内部の物質を宇宙空間に撒き散らかしながら。

撒き散らかされた物質は、強い光と高速の衝撃波を伴って宇宙空間に力強く広がり、静かにたゆたっていた周囲の極低温のガスや塵の雲を次々に襲う。このガスや塵の雲も、元をただせば、さらに前の世代に撒き散らかされた、星の残骸に他ならない。

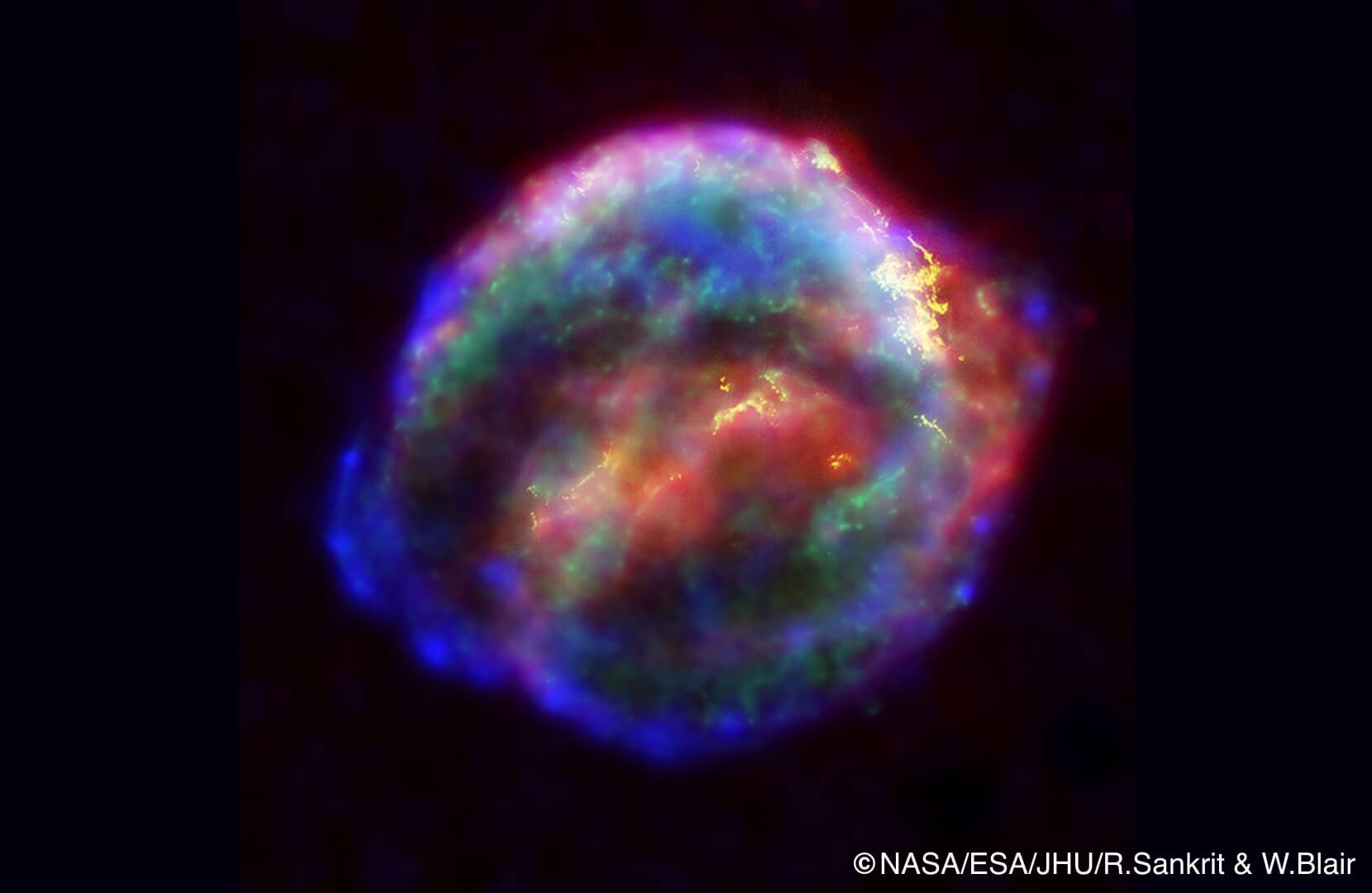

衝撃波によって周囲のガスや塵の雲は圧縮し、濃密なガスと塵の小さなかたまりがいくつも生まれる。かたまりは周辺のガスや塵をその重力で集め出し、しだいにその内部は高圧高温になり、ある臨界点に達したものから光を放ち始める。

新しい星の誕生である。

死んだ星の周辺では、ひとつ、またひとつと、ガスのかたまりに光がともっていく。まるで、夕やみ迫る住宅街に、家の灯りが点いていくように。

銀河において、ある星の壮絶なる死は、新しい星々の誕生の引き金となる。僕らは、連綿と続いてきた星の輪廻の目撃者となる。あるいは、これは宇宙における「国生み」ともいえる。

太陽系の国生み

こうして46億年前、天の川銀河の片隅に、ひっそりと生まれたのが原始の太陽である。やがて、原始太陽の周りにガスと塵からなる円盤で微惑星ができ、地球も誕生する。

星の死が太陽の誕生の引き金を引くといった“因縁”があり、太陽が生まれることで地球ができ、生命が生まれるという“縁起”があり、やがて地球でうまれた人類が望遠鏡をもち、星の生死の観察者となる“因果”がうまれる。

やがて今から50億年ほどのちには、今度は太陽が死を迎える。太陽が爆発を起こすことはないが、それでも巨大に膨張して金星や地球を飲み込むだろう。膨張しきった太陽は、内部の物質を宇宙空間に巻き散らかしてその生を終える。かつて地球だった物質もガスと塵へと戻り、やがて新たな星の材料となる。重々無尽として、やむことがない。

さて、太陽系を生み出した、つまり「太陽系の国生み」をおこなったこの超新星爆発であるが、実はこれが太陽系となるガスや塵の雲があったごく近傍で起きたということがわかりつつある。最近の研究では、超新星爆発が起き、その衝撃波がガスや塵の雲に到達するまで100万年程度であったという。

100万年という時間は、宇宙の物差しにおいて極めて短時間である。いわば、たまたま隣の家で爆発が起きたようなものであり、その衝撃があっという間に太陽系に伝わった。

星の残り火

星の爆発は、内部の物質も周辺に巻き散らかす。特に、星の爆発で生まれる不安定な放射性元素も巻き散らかされる。これら不安定な放射性元素は、強烈な熱を発する一方で、その寿命も短く発熱期間は100万年から500万年程度でしかない。いわば、爆発した星の残り火が、火の粉のように飛び散ったともいえる。

星の爆発は、太陽系となるガスや塵の雲のごく近傍で偶然おきた。そのため、自然とこの星の残り火である元素も、消滅するより前に太陽系に到達することができ、その材料に混じった。

原始太陽系のなかで、星の残り火は惑星をつくった小天体—微惑星にも取り込まれ、その内部をじんわりと暖める。微惑星に含まれていた氷を融かし、液体の水を作り、水を含む鉱物を成す。その水のなかでは単純な分子が重合し、複雑な有機物ができる。いわば、微惑星では物質が圧力釜で煮込まれているようなものであるが、その火種は死んだ星の残り火であった。

仮に、太陽系となるガスや塵の雲が、超新星よりやや遠くにあったとしよう。やや遠くとは直ぐ隣ではなく、2、3間となりといった程度であるが、それでも発熱期間を考えると、残り火は太陽系には届かない。したがって、微惑星の内部での水を含む鉱物や有機物の合成は起きなかったであろう。

微惑星内の水を含む鉱物は、地球に水を運び、海をつくる。氷のままでは地球に到達する途中で蒸発してしまう。微惑星内の有機物も、生命の材料として重要だったという考えもある。そうであるならば、星の残り火が、地球を水惑星にし、生命の灯を点したといえないこともなく、超新星と太陽系との距離は、僕らにとって運命的であったという他ない。

現代という天国

さて、神話における「死」の世界の参考の1つとして、僕の手元には「あの世の事典」(東京堂出版)という本がある。著者は、水木しげる氏である。

あとがきで、水木氏は、世界のあの世をみるにつけ、天国や極楽とされる世界はつまらなくみえる、と述べている。天国とは、果物がいつでも手に入り、きれいな水が湧き出て、労働せずともよく、どこへでも旅ができる—とりもなおさず、今の僕らの生活そのものであろう、といっているのである。

確かに、神話を編んだ時代の人々からすれば、今という時代は天国に相違ない。それでも、今の僕らが苦悩から解放されていないように、物質的な意味での豊かさのみを追い求めることは、必ずしも幸福に結びつくわけではないだろう。

数々の神話にあって、あらゆる事象は孤立しない。同様に、完全に孤立した事象は、宇宙にも地球にも存在しない。あなたからも、あなたを育む人間の歴史を感じることができるし、さらには地球や宇宙の循環までが、あなたの中に入り込んでいる。「かんむり座」のT星では、まもなく爆発現象が起きると予想されている。新しく元素が生まれる場であり、それらはどこかの星の生命につながるかもしれない。

今回のコラムが公開されるのは、ちょうどお盆が終わった頃だ。お盆とは、「生」と「死」の連絡点として、昔の人々が創造したものである。

お盆に、故人に想いを寄せるだけでなく、現代という「天国」を考え、星々の輪廻と、運命的な「太陽系の国生み」に思いを馳せるのも、そう悪くはないだろう。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。