地上の技術で月面都市はもっと快適にできる。デザイナーたちの挑戦

宇宙開発に関する技術と言えば、ロケットや人工衛星が思い浮かぶ。だが、月に人類が暮らすことを見据えた国際プロジェクト「アルテミス計画」が進んだ未来を想像してみよう。2040年頃に月面都市ができ、1000人がそこで暮らし始めるとしたら。食事はどんな食材からどうやって料理する? どんな部屋に住む? 空気がない月面で空調はどうする? 14日間の昼と14日間の夜が続く中、生活リズムや睡眠はどうなるんだろう? と様々な課題が思いつく。月面に暮らすためには、居住空間や衣食住に関連した幅広い技術が必要になるということ。

三菱電機統合デザイン研究所のデザイナー齊川義則さんは、2020年にアルテミス計画を調べるうちに、危機感に近いある思いを抱いたという。彼の仕事は、未来について情報収集し、見えない未来の価値を創り出す「未来価値洞察®(欄外リンク参照)」。2040年ごろ、人類が月面に暮らし始めた時、居住棟の中に三菱電機のプロダクトはもしかしたら一つもないかもしれない‥。「そうならないために、今から技術開発を進める必要がある」

三菱電機は宇宙事業では長い実績がある。半世紀以上にわたり、数多くの人工衛星を打ち上げ、今年1月には世界初のピンポイント月着陸を成功させた小型月着陸実証機SLIMの開発も担った。その一方、三菱電機は「家庭から宇宙まで」12の事業を展開している。「これほど総合力のある企業は世界でも稀ではないか」と齊川さんは誇りに思っている。月面都市をテーマにすれば、それぞれの事業を横断的に繋げることができるのでは。齊川さん自身、元々宇宙をやりたいと思っていたし、今6歳の宇宙大好きな息子が将来、月面都市で暮らすかもしれない。その時に、できるだけ快適な環境を作ってあげたい。

そこで2020年冬、齊川さんは社内のイノベーション推進施策「ICPJ®」(InCubation ProJect)に提案。2021年4月から「Ticket for LunaCity®」プロジェクトを立ち上げる。「月面都市行きのチケット」を三菱電機で研究開発されている技術にわたす。そんな思いがプロジェクト名に込められている。さっそく社内のSF研究会に所属するデザイナー、山内貴司さんと松井咲樹さんに声をかけチームを作った。こうして、技術集団のイメージが強い三菱電機の中で、デザイナー発の宇宙プロジェクトが誕生。宇宙技術に詳しい先端技術総合研究所の吉河章二さんからアドバイスを得ながら、3人は多数の資料を読み込み、月面拠点の課題を洗い出し始めた。

そして2022年3月に完成したのが月面拠点の課題をまとめたブックレット「Ticket for LunaCity® Issue Book」だ(欄外リンク参照)。

自分の技術が月面の課題解決にどうつながる? ワークショップを開催

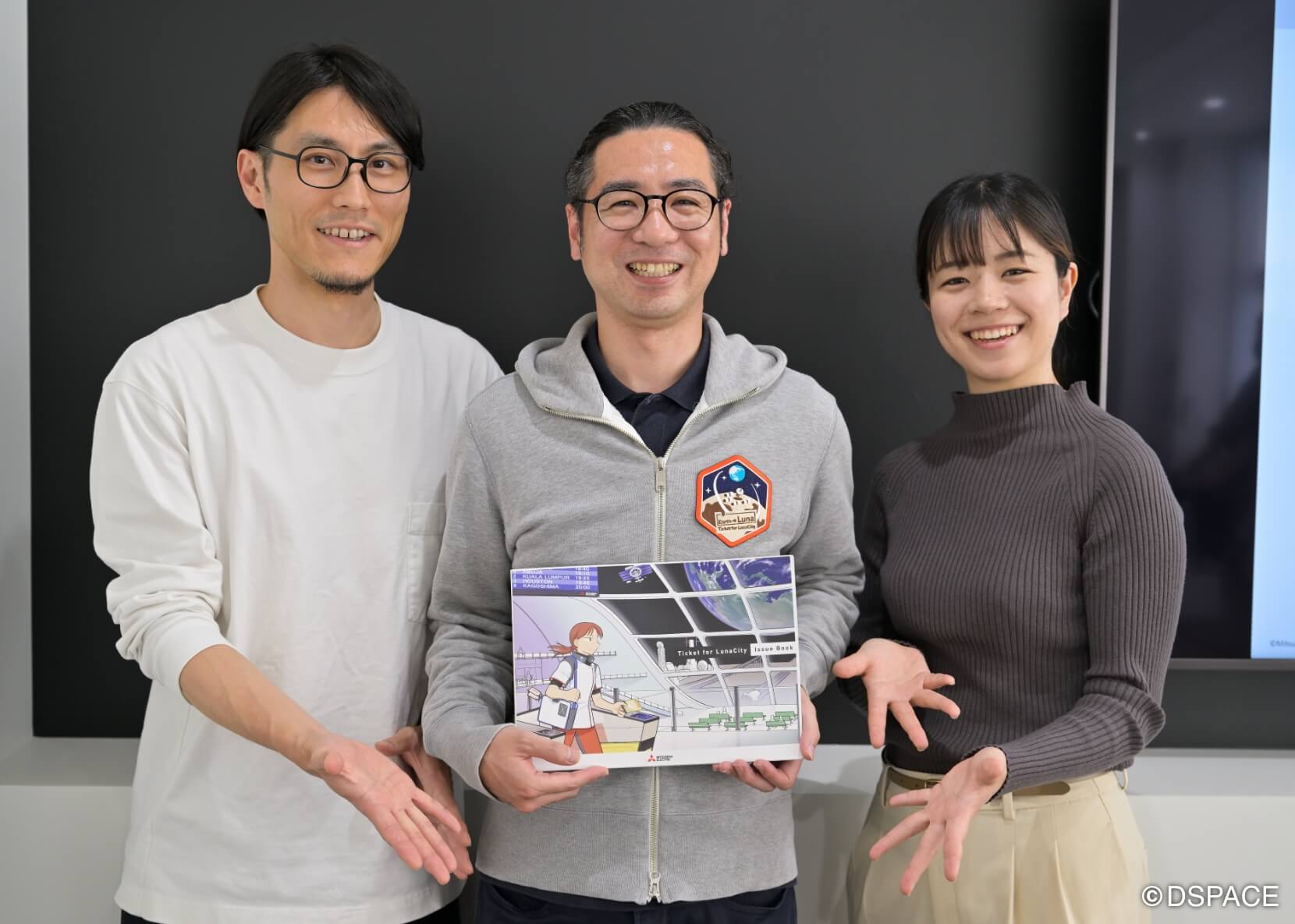

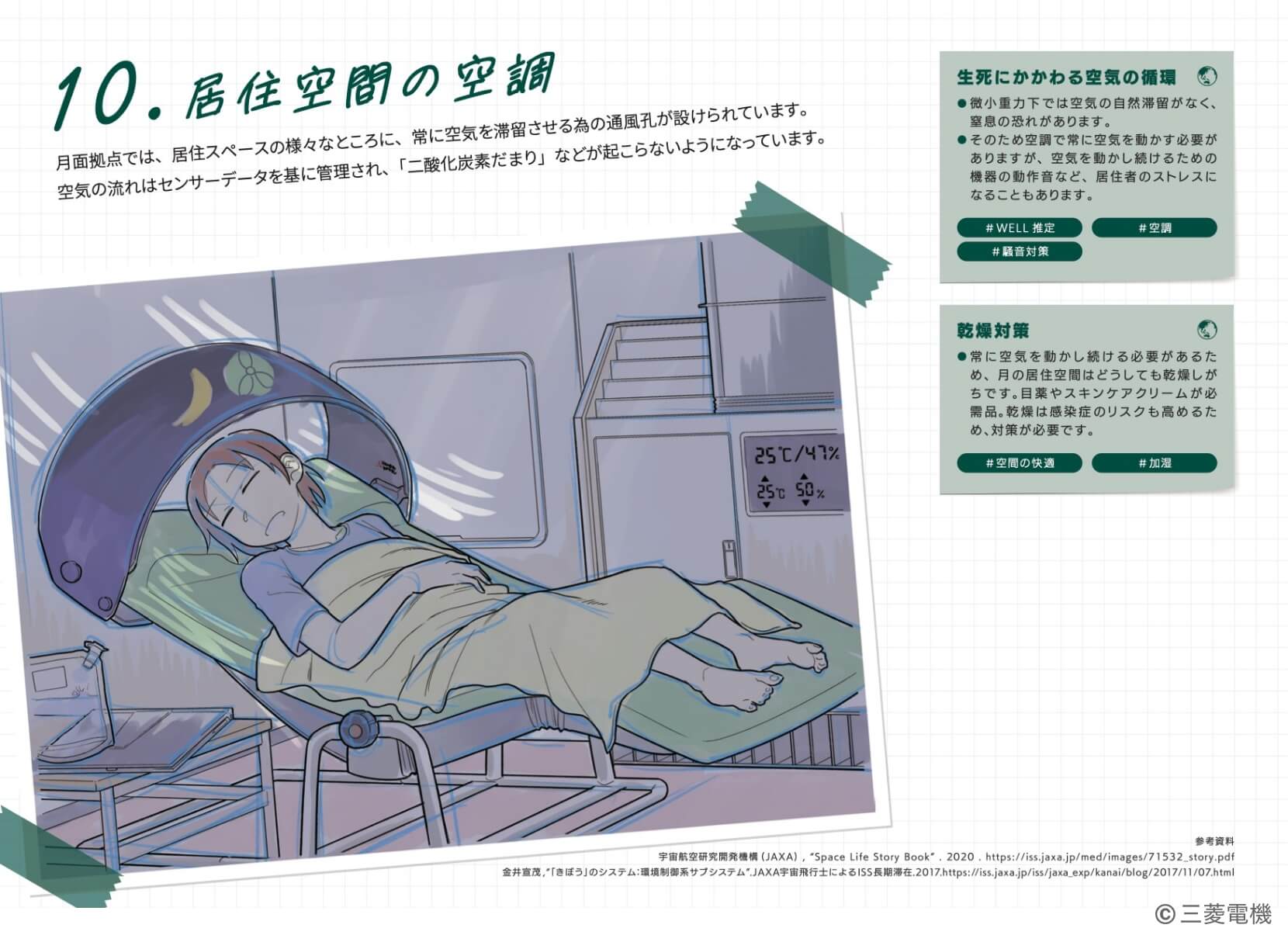

3人は膨大な資料から月面で暮らす際に起こりうる60の課題を抽出、その中から三菱電機の技術との関連性がある16の課題に絞り込み、「食」「生活」「住居」「インフラ」の4つのカテゴリに分けた。「宇宙や月面だけでなく、地球上の課題解決に繋がりそうなテーマには地球のマークをつけ、#(ハッシュタグ)で求められる技術名や事業名を記述することで、社内の人間が『自分の技術が(月で)活かせる!』と気づいてもらうようにしました」(齊川さん)

プロジェクトチームはこのイシューブックをもとに、社内の事業本部横断的にワークショップを開催した。「イシューブックを見てもらったりプレゼンを聞いたりするだけでは『面白いね』で終わってしまう。より自分事化してもらうためにワークショップに参加してもらう。自身がもつ技術と知見を掛け合わせて、この課題に対して何ができるかを議論し、具体的なアイデアに落とし込んでもらったんです」。広く参加を呼びかけた結果、東京近郊だけでなく全国から、研究部門や事業本部のエンジニアや研究員らが参加した。

例えば、エアコン系の空調制御の担当者からは、「月面は重力が6分の1Gだから、空気や二酸化炭素の滞留は無重力状態のISS(国際宇宙ステーション)よりはあるかもしれないが、地球ほどはないよね」とか「月面開発の初期は作業員の方が中心になり、集中して効率的に作業しないといけない。一人一人の環境が非常に重要だから、月面での空気循環をこうしたほうがいいのでは」など、空調の技術を活用したアイデアが次々に出されたという。

エアコンの技術は進化している。個人ごとの温度設定だけでなく、エアコン「霧ヶ峰※」の2023年度モデルでは、集中度やリラックス度など感情を推定するセンサーがついているという!「ストレスを感じているのか集中しているのかが、体のちょっとした反応でわかる」(山内さん)。集中力が求められる環境では空気の制御を変えて、より集中できる環境を作ることも可能。野菜工場の環境制御、居住空間の空調はもちろん、メンタルウェルネスやコミュニティ形成にも役立てられるかもしれないと、議論が広がったようだ。

- ※

人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

三菱電機内で強みのある分野と言えば、「空調」のほかに「エレベーター」、「家電」、「ファクトリーオートメーション(FA)」などがある。齊川さんのおすすめは調理。「月面では、食材がすごく限られる中で調理をする必要がある。三菱電機には食材の保存のための冷蔵冷凍庫と調理のための電子レンジなどの技術があります。保存と調理をセットで考えたときに、月面でも何か新しいことができるのではないか」。

松井さんはエレベーター周辺機器のデザインなどを担当していたが、月面生活について考えるうちにある発想が浮かんだという。「エレベーターという閉鎖環境の中に青空を模した環境を作る提案を近年していました。月面は空気がないから青空が広がっているわけじゃない。となると人間がもっているサーカディアンリズム(概日リズム)を感じながら一日を健康に生きることが難しい環境ではないか。それなら青空(照明)って月面にこそ必要な技術なのではないかと」。

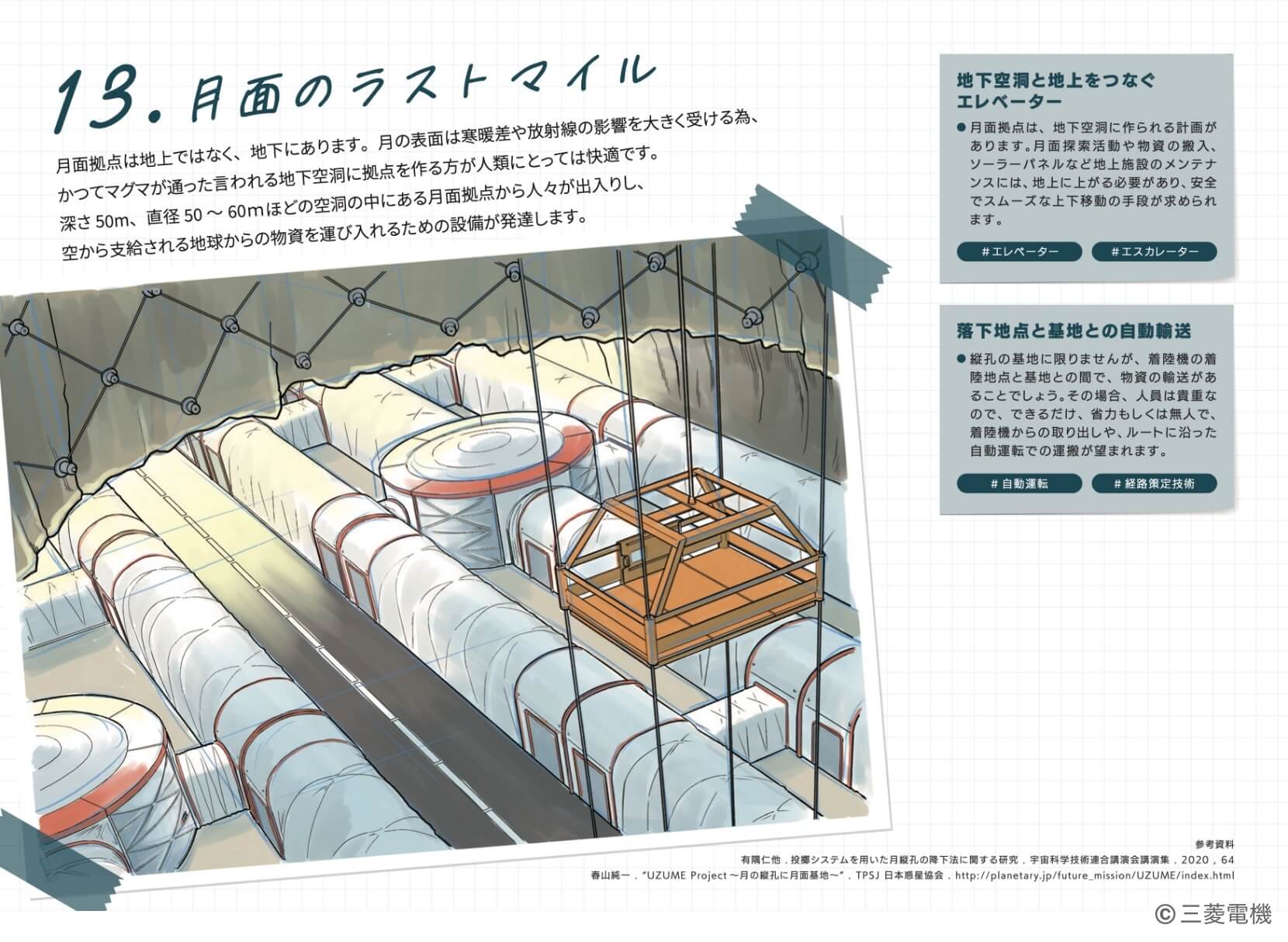

エレベーターの技術は他の課題でも活かせそうだ。月面は昼と夜で激しい温度差があり、放射線が大気に遮られずに降り注ぐ過酷な環境。そのため、居住施設は地下に作られる可能性もある。だが、月面上の施設のメンテナンスなどのために月面への移動は必須だ。その時にエレベーターが使えるのではないか。もちろん上下移動だけではなく横移動の技術も必要となる。「地上との離発着地と月面基地の間を、障害物を自分で検知してよけながら自動走行するロボットも実現できるのではないかと思います」(齊川さん)

他にもファクトリーオートメーション(FA)の技術は植物工場のメンテナンスや収穫に使えるだろう。上下水道や水浄化の技術、発電技術も月面では必要な技術だし、月の砂レゴリスを焼結し固める際にはレーザ加工技術も活用できるかもしれない。

ワークショップを開催した結果、1件の研究開発が月での活用を目指して社内で正式にスタートすることになった!「今後も様々なジャンルで研究開発が生まれるように、ワークショップを展開していきたい」とプロジェクトチームは考えている。

課題—「事業の距離」をどう縮めるか

月面都市で使える技術が社内に多数あることはわかった。それらに対して「月面行のチケット」を渡すための課題はなんだろう。「地上のビジネスを進めている人たちは、目の前のお客様に対していいものを作ること、利益をあげることが目標になる。今でこそ、政府が宇宙分野の技術開発の支援に1兆円規模の予算を出すと言っていますが、私たちがこのプロジェクトを始めた頃はそのような話はなく、宇宙を担当していない部門が宇宙関連の開発をすることは、『リスクが大きいわりに利益が少ない』とみなされていた」(齊川さん)

研究開発部門では「まったく新しいことへ挑戦してよい」ような雰囲気がある一方、ビジネスの最前線で働く人たちには無作為な挑戦は難しい。さらに半年に一回商品を出す事業と、一点物を造ると20年間保守し続けるという事業では、まったく文化や空気感が違うという。「三菱電機は宇宙をやっている会社」というイメージがあるが、実際は他の事業が何をやっているか情報が届きにくく、縦割りの文化がまだ残っていると感じるそうだ。我々は統合デザイン研究所で事業横断的に見ている。その立場から、『宇宙や月』というテーマでそれぞれの事業をもっと繋げられたら」とチームメンバーは考えている。

そして、活動を通して発見や出会いもあった。「社内の色々なところに、『大学で宇宙の勉強をしていました』とか「宇宙やりたいと思っていました」という人がいる。宇宙関連の学会で発表した際も、『技術横断的に宇宙に取り組めるのは羨ましい』という意見をもらいました」(齊川さん)

宇宙は特別な場所じゃない

プロジェクトメンバー自身はどんな気づきがあったのだろう?「三菱電機の家電が確かに月面にあったら面白いかもという興味本位だけで『Ticket for LunaCity®』に参加した」という松井さんは、ある発見があったと語る。

「最初の頃は月面ならではのデザインをするのかなと想像し、まったく今まで見たことがないものが必要なのかと思っていました。でも突き詰めて月面の生活を考えると、結局そこに住むのは私たち人間。地上で目指している幸せな姿が月面で実現できればいい。遠くない世界観だと気づいた。それからは月面をすごく近しいものに感じた」と。

今後はどのように展開していく計画なのか。「4つのイシューに移動やモビリティを追加していこうと思います。ワークショップを引き続き展開していって、月につながる研究開発を数多くスタートさせていきたいし、世界の学会でも発表していきたい」(齊川さん)。

取材中にアイデアが出たのが、プロジェクトの子供たちへの展開。今、小学生の子供たち世代が月に行った時代を想定して技術開発をするのなら、子供版イシューブックを使った教育普及活動を行ったらどうかと。たとえば「自分たちが月面に行ったら、こんな暮らしをしてみたい」「こんなものが欲しい」と子供たちに自由に発想を広げてもらい、それに対して技術で答える。未来につながる活動になるのではないだろうか。

最近、月面探査が世界的に盛り上がっている。三菱電機が日本や世界の宇宙事業をリードする存在になることを目指すなら、ぜひ月面行のチケットを様々な技術分野に渡して、次世代の月面生活を快適なものにしてほしい。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。