Vol.19

科学者に見る2つのタイプ

前回のコラムで、僕は人工雪を作った北海道大学の中谷宇吉郎を紹介した。

今回はその余談を続けたい。

中谷宇吉郎は、今からちょうど100年前の1922年、東京帝国大学(現、東京大学)の理学部物理学科に入学した。彼の学問上の師は、当時同大で教授を務めていた寺田寅彦である。

寺田寅彦は物理学科に属しているものの、現在でいえば、地球物理学や鉱物学、音響学に当てはまる研究を行っていた。当時は、自然科学が今のように細分化するずっと前であり、学問領域の境界がもっと曖昧模糊としていた。

理系や文系という意識さえ、今ほどはっきりとしていなかった。良く知られたことであるが、寺田寅彦は夏目漱石の門下生であり、物理学者であるのと同時に優れた随筆家であった。

漱石の小説には、寺田寅彦をモデルとした人物が何度か登場する。例えば、小説『三四郎』では、九州の田舎から東京へと出てきた主人公の三四郎が、大学やその周辺に生きる人々と出会っていく。明治の当時、西洋的な意味での“文明”は、東京という首都のみににしか存在せず、そういった歴史的事情のなかで、田舎から出てきた三四郎は文明という巨大装置に巣食う魑魅魍魎のような登場人物たちに振りまわされるのである。やがて三四郎は、文学部の人々に辟易し、理学部に紛れ込む。そこで、野々宮宗八なる人物が、光にも圧力があることを確かめようと実験しているのを見る。この野々宮のモデルが、寺田寅彦である。

明治期の魑魅魍魎たちと対極をなし、光にも圧力があるという現象を実験という客観的手法で証明しようとする野々宮は、『三四郎』のなかでもひときわ際立つ存在である。自然を切り出し、それに純粋に対峙するその姿は、朝の冷えた空気のような軽やかさを小説に加える。

アレニウスの奇想

寺田寅彦は多くの随筆、エッセイ、俳句を世に残した。高校時代にも漱石らと俳句結社をつくる一方で、大学の物理学科を首席で卒業し、大学院入学の翌年には講師となっている。筋金入りのエリートといってよい。

寅彦は1909年、東京帝国大学の助教授になったとき、ヨーロッパに留学する。そのときストックホルムで、高名なスヴァンテ・アレニウスに出会う。

アレニウスという名に聞き覚えのある読者もおられるかもしれない。高校化学で出てくるあの「アレニウスの式」の提案者であり、近代的な化学を切り開いた人物である。

アレニウスは、その晩年に、色々な分野に研究対象を移していった。学問の境界が曖昧であったのは、欧州も同様だったのである。タンパク質を使った化学と生物学の境界の研究を先駆的に始めつつ、化学の観点から二酸化炭素が温室効果をもち地球を暖めることを初めて指摘したり、氷河期の研究を始めたりした。また、彗星の尾の形状が、尾を作る塵から発せられる光の圧力によって決定されるという考えを提唱したりもした。

寺田寅彦がストックホルムでアレニウスに出会った時期は、ちょうどこのアレニウスの晩年期に当たる。『三四郎』で描かれた “光に圧力があることを確かめる実験”は、ニコルスらによる1901年の実験が原典であるが、この実験に大きな影響を受けたのがアレニウスや寅彦である。アレニウスは、これを応用して彗星の尾の形を説明しようとし、寅彦はこれを夏目漱石に語り、漱石の筆を借り『三四郎』を通じて世に紹介した。ストックホルムでアレニウスが寅彦と出会い、この実験のことを語り合っていたとしても不思議ではない。

パンスペルミアと光の圧力

さて、そのアレニウスであるが、彼が晩年期に、世界で初めて「パンスペルミア説」という考えを提唱したことはあまり知られていない。生命は生息する星を超えて、宇宙空間を旅して広がるとする考えであり、今日のアストロバイオロジーの源流の一つといってもよい概念である。

寺田寅彦も、このアレニウスが提唱する「パンスペルミア説」を知っていた。

それどころか、これが書かれたアレニウスの著書『宇宙の始まり』を日本語に訳し、広く日本に紹介したのが他ならぬ寅彦である。

アレニウスは、微生物は岩石などと共に惑星間を移動することが可能だと考えた。その際、宇宙空間で岩石片を加速する力が光の圧力であると考えた。宇宙空間に飛び出した岩石片に太陽が当り、その表面から赤外線の光が発せられる。光に圧力があれば、その発せられる赤外線の反作用で岩石片は逆方向へ押され、宇宙に向かってゆるやかに加速するはずである。この光の圧力こそ、生命を宇宙に拡散させる駆動力だと考えた。

野々宮が “光に圧力があることを確かめる実験”を、ある種の「パンスペルミア説」の実証実験の一つと位置付けていたという乱暴な想像も成り立たぬわけではないが、だとすれば、「パンスペルミア説」の構想を心に秘めつつ、顔色一つ変えずに、光に圧力があることを確かめる実験と言い切る野々宮は、実は他の誰より妖怪的な登場人物かもしれない。

(余談の余談になるが、この光による圧力は、今ではヤルコフスキー効果と呼ばれ、リュウグウなどの小惑星にも働き、小惑星を遥か彼方の小惑星帯から地球の近傍へと移動させる原動力の一つとされる。リュウグウに含まれる有機物が生命の起源にとって重要だったという考えに立てば、アレニウスの考えはあながち誤ったものではないのである。)

宇吉郎と寅彦

さて、冒頭に述べたように中谷宇吉郎は、1920年代に寺田寅彦の弟子となった。

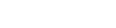

宇吉郎が大学を卒業するころには、東大にポストは残っておらず、北海道大学に赴任する。そこで、雪の美しさと不思議さに魅せられて、その研究に没頭していく。野外での実地検証を重んじつつ、雪の結晶からそれが結晶化する天空の状態を探るべく、人工雪の作成実験に取り掛かるのである。さらには、雪や霜の研究を応用させた実地型の研究として、低温環境での農業物理学を展開してみせている。

宇吉郎の研究の進め方は、一つ事象が明らかになれば、それを一つずつ法則化・定式化するといったものであり、その法則を使って、次なる発見とその定式化を行っていく。たとえれば、まず地盤調査を行い、その次に基礎工事をし、その基盤の上に煉瓦を積み重ねて建屋を建てるようなものであり、堅牢というほかない。雪の結晶と大気状態の関係性を表す「中谷ダイアグラム」は、現在でも揺るがない業績である。徹頭徹尾、現実的な研究者であった。

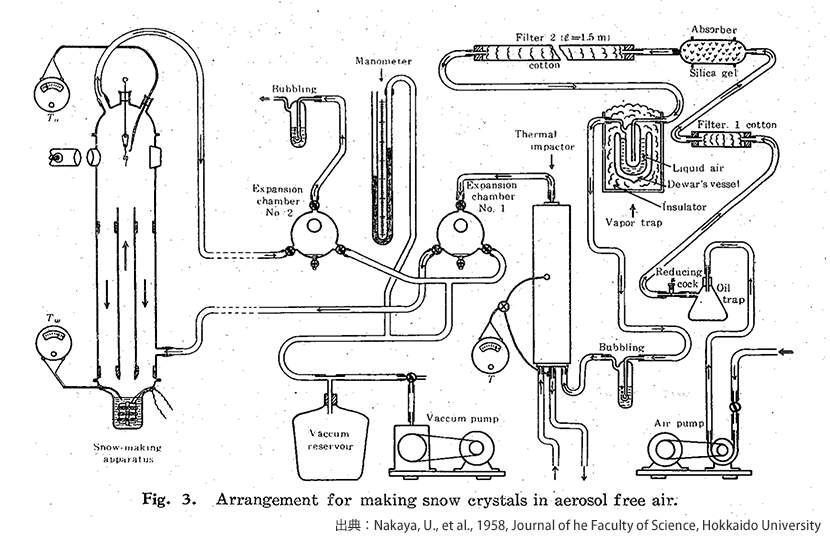

このスタイルは、師である寺田寅彦と異なる。寅彦は、基本的にはそのときの直感や発想に従った研究を行っている。地震や火山、地磁気だけでなく、X線を使った結晶構造の解明、潮汐による水面振動の研究もあれば、金平糖がなぜあのような形なるのか、椿の花はなぜいつも上向きに落ちるのか、ただの空洞である尺八からなぜ音がでるのかなど、日常に存在する不思議を物理的に明らかにする研究も行っている。落ちさまに虻を伏せたる椿哉—漱石の句から着想を得たのが、椿の花の落ち方の研究に至った動機であり、不要不急というほかない。

多くの問いを発し、あちこちに謎の種をまいたが、宇吉郎のように一つの種が巨木になるまで育てることはしなかった。思いがけない場所に、思いがけない芽がでることを楽しんでいるようであり、転げまわって遊んだ跡が、10年経ち100年経ち、自然に深い森になっているような感さえある。寅彦は、直感と空想を愛した自由の人であった。

科学者を測る物差し

寅彦型の研究スタイルは、宇吉郎とは別の弟子・坪井忠二に引き継がれた。良く言えば自由な、悪く言えば無定見な研究方針は、その後、坪井忠二の弟子である竹内均に引き継がれ、さらに松井孝典研究室を経て、その残り香が少しは僕を含めた玄孫(やしゃご)弟子たちにも沁みついていると信じたい。僕が、地球外生命の研究をしたり、モンゴルに行ったり、妖怪と地球科学の関係を考えたりしているのは、一つには明治に生まれたこの研究の系譜が、幸いにも現在に至るまで続いているためだと思わねば説明できない。

僕は、寅彦か宇吉郎か、どちらかのタイプが科学者に適していると言いたいのではない。仮に科学者のタイプが両極端のどちらか一方のみであれば、今日の科学はあり得なかったに違いない。

一方で、最近は事情が変わってきている。社会実装や論文成果ばかりが、科学者を測る物差しとして偏重される現行の評価システムは、寅彦タイプの人をじきに絶滅に追いやるだろう。椿の花の落ち方を研究していては、おそらく今日の学術界では生き残れまい。

それどころか、長年かけて基礎から積み上げる宇吉郎タイプも生きにくくなるかもしれない。1、2年で作れるプレハブのような研究が、「役に立つ」研究と呼ばれ、今のシステムで評価されやすくなっているのも事実である。10年後に嵐がおきれば、ひとたまりもなく吹き飛ぶにも関わらず、である。

社会においても、極論すれば宇吉郎タイプと寅彦タイプの人材があるだろう。さらには、プレハブのような仕事もあるに違いない。小さな組織であれば、プレハブもやむを得ぬ。むしろ、プレハブこそが収益の主力。しかし、大企業、学術界、産業界、あるいは一つの国として見れば、どうであろう。

広角的な視野や長期的な構想を持つ人間がどこからもいなくなり、目の前の事象のみを見つめる人間だけが組織にひしめき合い、あるいは短絡的に国をリードしたならば—国としての危機は、そういったアンバランスから始まる。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。